オルセー美術館展

サブタイトル――「19世紀の夢と現実」

開催期間――1999/9/14~12/12

開催場所――国立西洋美術館(上野)

主旨

産業の発展と、社会の急激な変化に伴うように、都市の文化がこれまでにないほど華やいだ19世紀後半は、今日に続くさまざまな事柄があらわれもした。芸術家は現実主義と理想主義の間をせめぎ合った。この美術展は、「19世紀の夢と現実」というテーマのもとに、オルセー美術館から諸美術品を選りすぐって、お送りするものである。

Ⅰ 人間と物語

神話

古代より、芸術のヒエラルキーのトップにあった清書、神話、物語に由来するものは、美術学校やサロンではいまだ規範ではあったが、次第に時代錯誤なものとなっていった。けれどもそこにまた、新たな息吹を吹き込む者たちもいるのだった。

エドガー・ドガ(1834-1917)

「バビロンを建設するセミラミス」(1861)

宗教

19世紀は世俗的な空気ではあったが、フランス革命に始まる破壊の修復はもとより、王政復古後のパトロンたちの需要、モラルの見直しがキリスト教熱を高めるなど、多くの宗教的作品が生みなされることになった。また19世紀後半には、教会や教義に対してよりも、個人的に宗教と向き合う態度が、あらたな美術を生み出しもした。

ジュール・エリー・ドローネ(1828-1891)

「ローマのペスト」(1869)

他にも、ウジェーヌ・グラッセのステンドグラスの下絵に、ジャンヌ・ダルク熱の高まりを見るなどもあった。

文学

ロマン主義が、前時代の形式主義から自らを解き放とうとするとき、文学、演劇、音楽、絵画といったジャンルの間で、交流が見られた。ドラクロアの影響もあり、ダンテ、シェイクスピア、ゲーテ、バイロンといった詩人が崇拝されたが、そこには苦悩への共感意識もあった。一方イギリスのラファエル前派は、むしろ中世の伝説に生きがいを見いだした。一方ワーグナーの音楽が、絵画の源泉になるなどしながら、世紀末芸術へと移っていく。

エドワード・バーン=ジョーンズ(1833-1898)

「サブラ王女(王の娘)」(1865-66)

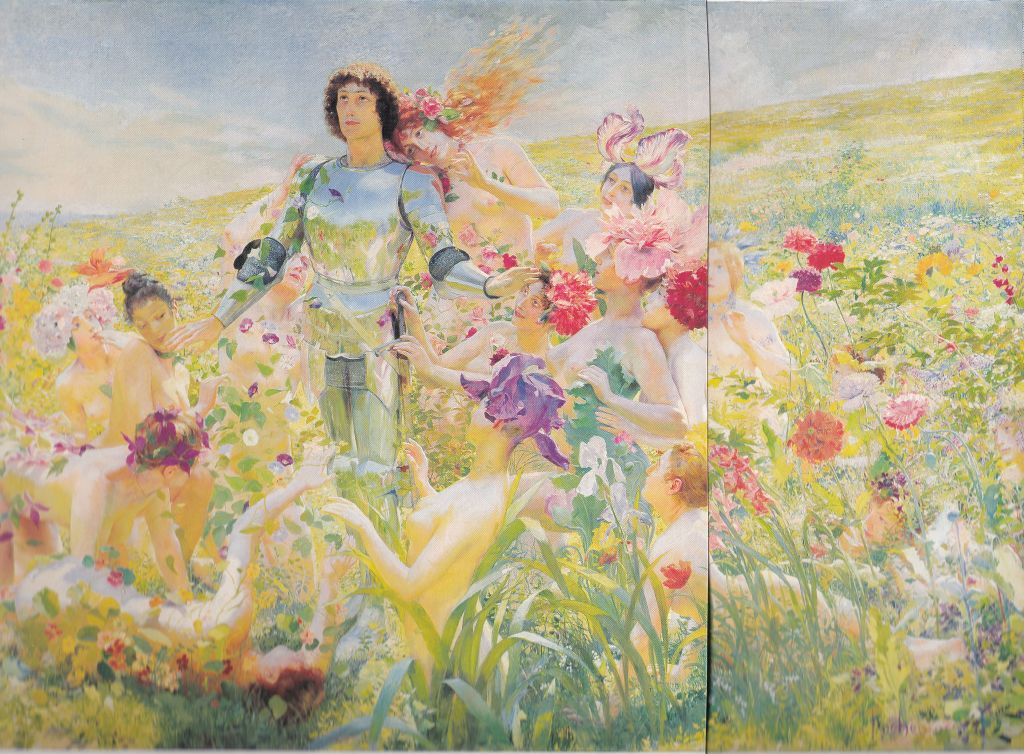

ジョルジュ・ロシュグロッス(1859-1938)

「花の騎士(ワグナー「パルジファル」より)」(1892)

・あまりのおのぼれっぷりに知人と共に衝撃を受けたもの。カタログのページの裂け目がひどい有様だが、ただの確認なのでこれでよかろうもの。

Ⅱ 人間と歴史

ナポレオン3世のもと、文化的にも経済的にも繁栄の時期にありながら、ドイツに敗れ去った1870年の普仏戦争が、フランスにトラウマを植え付けた。また包囲線の間に生まれた労働者階級によるパリ・コミューンは、国民を二つの精神的階層に分断した。

1870年以降、第三共和国時代のフランスの芸術には、しばしばこれらの精神状態が影を落としている。一方で、1879年にはラ・マルセイエーズが国歌になり、80年には7月14日祭(パリ祭)が祝日とされ、ジャンヌ・ダルクやナポレオンが高められたりもするのだった。

ギュスターヴ・ドレ(1832-1883)

「謎」(1871)

・スキャン画像は左部分が少し欠けている。

アンリ・ルソー(1844-1910)

「戦争(駆け抜ける不和の女神)」(1894)

・1894年第10回アンデパンダン展に出された初期の代表作。初期と言っても彼は40を過ぎてから、本格的に絵を始めた晩成タイプだった。

Ⅲ 人間と現代社会

家族

反社会的立場としての芸術家、ボヘミアン(ボエーム)という表現が登場するのも19世紀ではあるが、ここに出展されるのは、結局ブルジョワジーの家庭の風景に過ぎないとか。フレデリック・バジールのどちらから見ても、誰かがこちらを見ているような「家族の集い」などが収められていた。

労働

1850年にミレーがサロンで成功を収めた「種まく人」は、ロマンチックな労働ではあったが、おなじサロンではクールベが「石割り人夫」で批判を浴びていた。このような理想主義と、現実主義の中で、1860年以降の「自然主義」の流れから、都市の労働者の現実を描く潮流が生まれてきた。それはエミール・ゾラが小説で行ったのとおなじものであった。

世紀末にも社会的な芸術への情熱は高かったが、次第にリアルとしての写真の重要性も増してくるのだった。

ギュスターヴ・カイユボット(1848-1894)

「かんなをかける人々」(1871)

エドゥアール・マネ(1832-1883)

「給仕する女」(1878-89)

ピエト・モンドリアン(1872-1944)

「スタドホウデルス埠頭」(1898-1900頃)

余暇

旅行、観光、レジャーは社会インフラの急速な発達と共に、19世紀になって生まれた新しい娯楽だった。1837年にはサン=ラザール駅が完成し、線路が延びるだけ、パリから気楽に迎える観光の幅も広がるのだった。それは芸術家にとってもおなじ事で、アルジャントゥイユは彼らのお気に入りでもあった。19世紀も後半になると、行楽や避暑地や海水浴は、民族大移動の様相をさえ呈するのだった。

クロード・モネ(1840-1926)

「庭の女たち」(1867)

エドゥアール・マネ(1832-1883)

「浜辺にて」(1873)

都市

1852年から70年にかけて、ナポレオン3世とオスマン男爵が指揮を執ったパリ改造に際して、数多くの建築物が現れた。などと解説がはじまっていた。その建築物のモデル画などが紹介。

Ⅳ 人間と自然

人間

観念的理想的な人物像から、生の人間が裸体でクローズアップされるとき、クールベさんは古典的な裸体の規範と決別したそうだ。一方で、「カメラ・オブスクーラ」が発展して、ついに三次元を二次元に転写できる、写真が登場したとき、画家の専売特許は突き崩された。

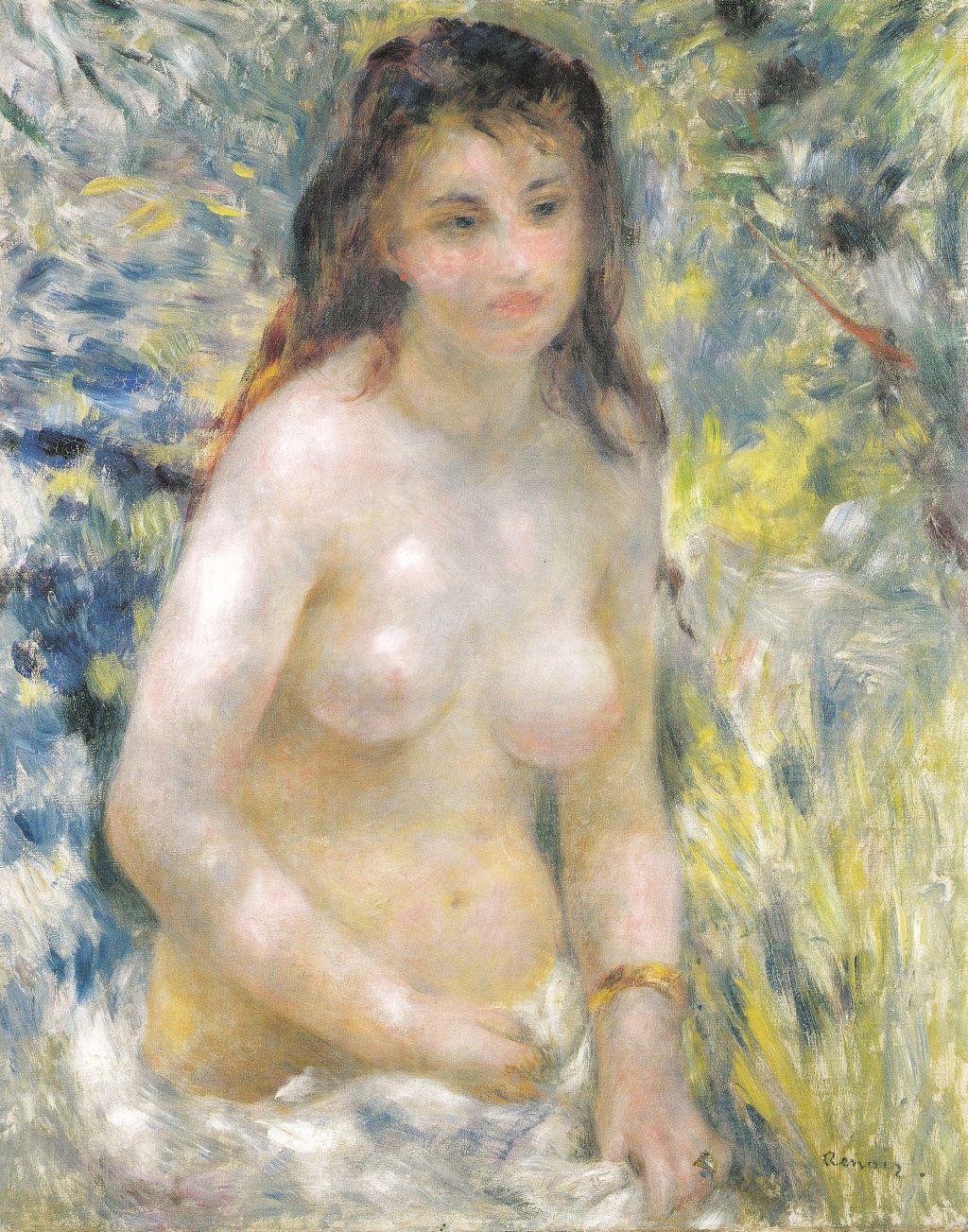

ピエール=オーギュスト・ルノアール(1841-1919)

「エチュード(若い女性のトルソ、陽の効果)」(1875-76頃)

・当時から誰かに似ている気がするのだけれど、いまだそれが誰なのかまったく分らない。

ポール・セザンヌ(1839-1906)

「水浴の男たち」(1890頃)

ポール・ゴーガン(1848-1903)

「アレアレア(よろこび)」(1892)

・こんな題名をつけるおのぼれぶりに、当時は知人と大分からかったものの、「アレアレア」が流行語大賞とはならなかった気がする。

アンリ・トゥールーズ=ロートレック(1864-1901)

「赤毛の女(化粧)」(1889)

・この後、カタログでは画家とモデルと題して、裸体モノクロ写真の展示が紹介されていた。

自然

1880年代は、印象主義の危機の時代。それぞれが新たな模索をするなか、新世代の芸術家たちは、もはや風景をそのままには受け入れなく。1886年の印象主義の展覧会では、スーラ、シニャック、ルドンなどが登場。「新印象主義」の誕生を感じさせる一方で、ゴーガンが新たな芸術性をもとめてポン=タヴェンに出向き、ファン・ゴッホがパリにやってくるかと思えば、セザンヌはエクス=アン=プロヴァンスに引きこもり。自然主義者やかつての印象主義者の模倣は否定されていくのだった。

フィンセント・ファン・ゴッホ(1853-1900)

「星降る夜、アルル」(1888-89)

グスタフ・クリムト(1862-1918)

「木々の下の薔薇」(1905頃)

エドヴァルト・ムンク(1863-1944)

「アースガールトストランドの夏の夜」(1904)

・続けて、植物誌動物誌の紹介と、アールヌーボー様式の工芸品などが展示。ルネ・ラリック、エミール・ガレなどの作品も。

Ⅴ 孤独な人間

進歩と現実主義、実利主義の発展は、反対に孤独な人間を生み出した。美術家の感受性はしばしばそれに反応し、また囚われたりもするのだった。

ギュスターヴ・クールベ(1819-1877)

「傷ついた男」

エドガー・ドガ(1834-1917)

「カフェの中で(アプサント酒)」

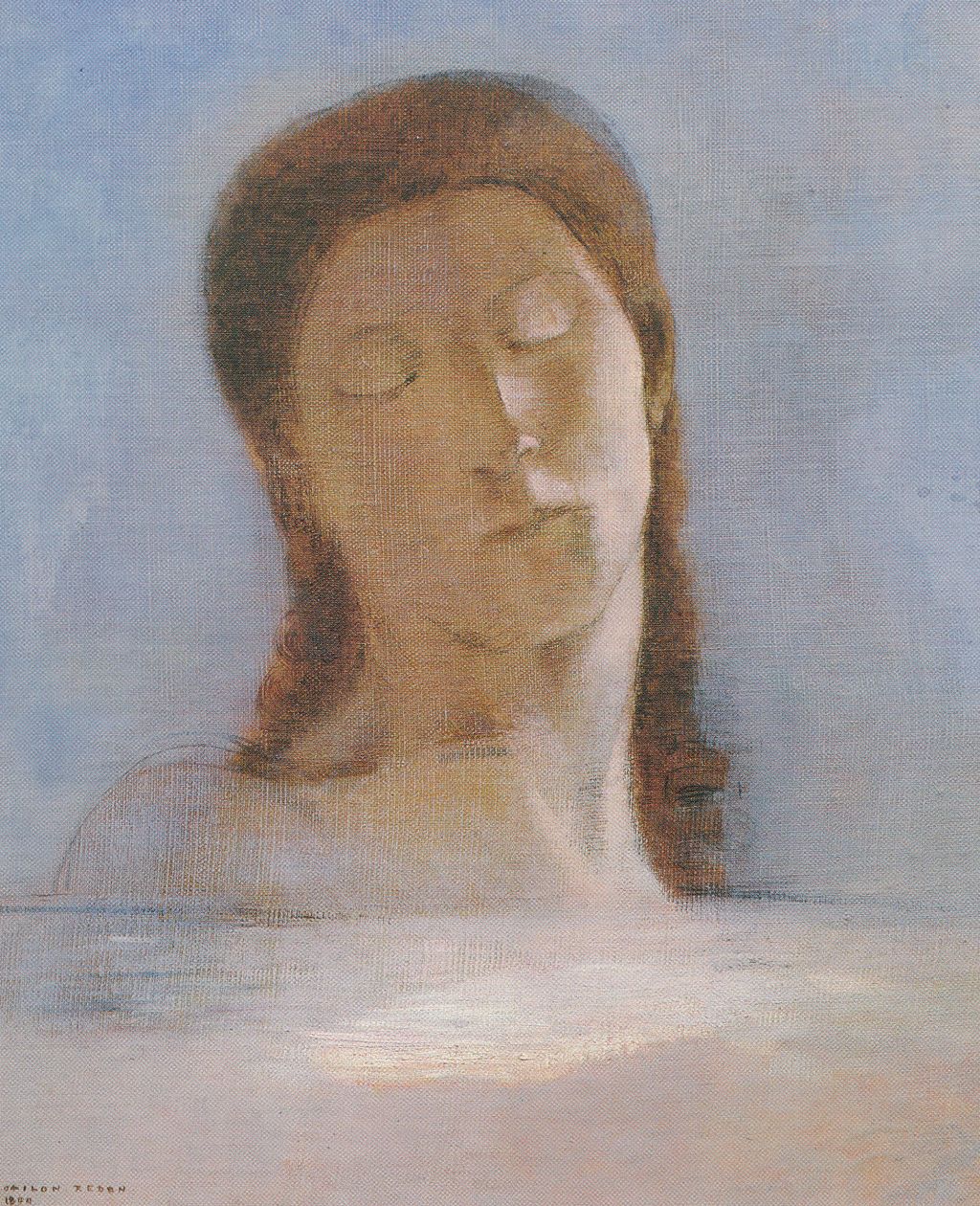

オディロン・ルドン(1840-1916)

「目を閉じて」(1890)

オディロン・ルドン(1840-1916)

「ロベール・ド・ドムシー男爵夫人の肖像」(1900)

・有名な「目を閉じて」よりもこちらの肖像画の、空間の使い方の方に当時惹かれたのを覚えている。ところで、空間の所に、心霊画があらわれてはいないかしら?

・この章も、他に彫刻や写真なども展示されていたようだ。(今となっては見た記憶がないけれど。)

おまけ

フロアマップ

・カタログを眺めていると、けっこうフロアーと展示場所の一致する記憶も残されているようで、次第にいろいろ思い出しては来るものの……今回は思い切ってカタログを破棄しようと思うよ。