とりあえずバロックな時代

おそらく1750年頃のイタリアでの出来事である。ある日のこと、シャルル・ド・ブロスがローマを闊歩していると、不意にパンフィーリ宮正面の新しく改修された部分が気になって、立ち止まった。貝殻修飾のような、細かい細工の施された飾り付けの、なんと場違いで建築の調和を見だしていることか。彼は不愉快な思いを手帳に書き留めると、手紙に改めて知人に送りつけた。

「この異常な、奇怪な、誇張された、悪趣味な様式に対して私が出来ることはといえば、もはやBaroqueと命名するぐらいしか道は残されていないのです。歪んで歪んで、歪みきったその品性は、声を掛ければ掛けるほどすねて怒鳴って閉じこもっていく引きこもりの少年のよう。このような社会にとって場違いな独りよがりな様式には、ポルトガル語で歪んだ真珠を表わすbarrocoをもじって誕生した奇天烈言語、バロックの呼び名こそ相応しいのです。バロック、バロック、朝から晩までまったくもってバロックで、私は今日もこうしてパンフィーリ宮で立ちつくしているのです。」

遡ってシャルル・ド・ブロスの祖国であるフランスでも少し前に同じバロックという言葉が音楽に対して批判的に投げかけられていた。1733年にジャン=フィリップ・ラモが「イポリートとアリシ」を上演した際に、ある音楽学者が無記名のまま「ええい、忌まわしいことよ。このようにやかましく旋律を故意にねじ曲げ、ひねくれた転調と拍子変化で我々を欺こうとは。」と嘆いた後、「こんな音楽はもはやBaroqueと呼ぶほか、私には適切な言葉は見当たらないのだ。」と述べている。この無名者もまたポルトガル語のバローコbarrocoをもじってこのような言葉を生み出したのだろうか、それともルネサンス期のイタリアにおけるスコラ的三段論法での逸脱した論証をさししめすバローコbarocoという言葉をもじったのだろうか。はたまた当時のローマの建築家ジャーコモ・バロッツィや画家のフェデリーゴ・バロッチョから来たのか。どこから来たのか分からないが、誰もがバロックを持っている。バロックそれは天狗の類か。と云うわけで何時しかバロックは歪んだようなグロテスクな調子の美術一般をさして、屈辱を与えるために、あるいはもっと軽い意味で使われるようになっていった。

しかしやがて時は流れ、古典美学や形式主義を遠く控えて、曲線美やグロテスクなものに高い評価が与えられたアール・ヌーヴォーと叫びたくなるような時代。歴史や芸術史を客観的に捕らえ直そうとする歴史主義の成熟が刈り取りのシーズンを迎え、19世紀の後半、バロックってなかなかいけてるじゃんと考える者達が現れ初めた。ヤーコプ・ブルクハルトやカール・ベーデカーはバロックのあっぱれなまでの修飾三昧を讃え、ついにはブルクハルトの後継者的なウェルフリン(1864-1945)が「美術史の基礎概念」(1915)の中でバロックを価値ある様式として論じてしまったのだ。こうした流れを受けてバロックは、かつてラモに対してある音楽学者がしたように音楽に対して、ある時代を定義する言葉として再び音楽史に姿を現す事になる。つまり1920年にクルト・ザックスによる小論文によってバロック音楽の名称が導入され、ハースが1冊の本として「バロック音楽」(1928)を誕生させたのである。こうして今日では不動の地位を獲得しているかのように見えるバロック。しかし早くも山麓ではすでに新しい渓流が雪解けて、この細かく見れば多様で、地域差の激しい150年もの時代を、一つの様式としてバロックで括れるものか、ルネサンス時代と古典派の時代との境界線を明確に分割できるのか、と言った様々な疑問が溢れ出し、いつか新しい物の怪達の活躍によって、またほんの少し音楽の歴史が塗り替えられていくのだろう。バロック音楽は他の時代の音楽よりも共通して歪んでいるわけではないし、フーゴー・リーマン(1849-1919)が「音楽史提要」(1912)の中で要するに通奏低音な時代なのだと叫んだようにはすべてを通奏低音だけで括れるわけでもない。挙句の果てに他の芸術と共通した様式概念だって、曖昧然として良く考え直さなければならないのだから、これからは「とりあえずバロックな奴ら」とでも命名したら良かろう。

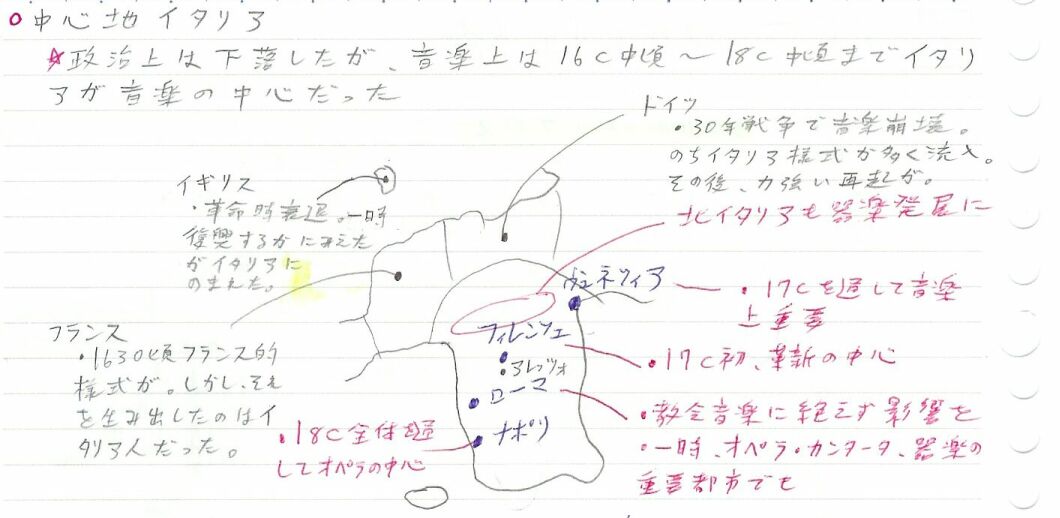

これより少し前、芸術の中心地に乗り出すフランドル音楽家達を温かく迎え入れ、地元の音楽でくるんでこねこねするうちにすっかり音楽芸術価値を高めたイタリアの音楽が、最先端の芸術音楽として音楽史におけるルネサンス時代の輝ける一ページを刻み込んだ。今やイタリア音楽は、古典古代の文芸復興「再生リナシタ」(つまりルネサンス運動)の中心地としての自負を持って、笑顔の素敵なフランソワ1世のイタリア文化導入政策などを足がかりにフランスに流入を開始。一方ではイタリアと関係の深いハプスブルク帝国や南ドイツや、フランス宮廷にも憧れを抱く他のドイツ諸侯にも広がっていった。音楽と芸術の中心地としての情熱がイタリアを文化輸出センターに仕立て上げたのである。後にフランス的音楽様式を生みだす原動力となった作曲家ジャン=バティスト・リュリ(1632-87)が、フィレンツェからフランスに連れてこられたのは象徴的でさえある。音楽家はルネサンス同様教会にも仕え、その作品数は世俗作品に覆い被さっていたわけでは無かった。しかしルネサンス期の音楽家の活躍がより多く教会との関わりの中で語られるように、バロック時代には何らかの形で宮廷に仕え、パトロンたちの要求に応えることが、より多くの音楽家の生き方になった。パトロンの代表選手として、自分の生活をも様式化に試み成し遂げた不屈の大王、フランスのルイ14世(在位1643-1715)の存在が、あっぱれ太陽王の名に相応しく、燦然と輝いている。一方次第に上層市民達の台頭強くなる大都市では「アカデミacademy」のような私的な団体が音楽活動を維持し、入場料制の演奏会はまだ少ないものの、やがて公開演奏会が開始されて行くことになる。宮廷文化の絶頂期は、市民文化が次第に足音を高めていく時期でもあったのだ。

新しい音楽語法

ルネサンスを通じて古典古代(ギリシア文化、及びヘレニズム文化経由ローマ文化)の持つ人間一人ひとりの情感の織りなすドラマ性に対する関心が向上し、宗教と道徳と倫理による固まった精神性を凌駕した。言葉の持つ情感を、より直接的により率直に表現する手段として、一つの線としての旋律自身に感心が集まり、古代にはあったとされる旋法の力、魂を揺さぶり感情を操るような効果が盛んに論じられた。これはすでにルネサンス期に盛んに繰り返された音楽に対する見解だったが、当時の共通する価値観では、複数の絡み合う対等の旋律こそ芸術音楽に足りるものだった。言葉の抑揚とリズムを生かした完成されたデクラメーションが叫ばれても、それは対位法的楽曲の中で追求されていたのである。しかし16世紀後半から、17世紀初頭に掛けて、大きなパラダイム変換がイタリアで沸き起こり、一つの旋律をこそ主人公として芸術的な高みにまで到達する新しい遣り方が生み出されたのだ。互いに言葉を抑制しながら絡み合い、穏やかな高揚を築く対位法声楽曲は、宗教に対する高邁な精神性を表わすのには都合が良かった。しかし、今生きる我々の躍動する生命と、豊かな感情の吐露の為には、かえってその高邁すぎて俗人の及ぶところではないような精神性は足かせだ。我々の漲る日常的感情を豊かに表すためには、そんな超然とした技法はもう時代にそぐわない。そんな想いが募ったら、バロック音楽の語法として重要なモノディー様式が開拓されてしまったのだ。

誰かが何かを訴えようとして話す時、その言葉は一本の線だ。情感を訴えるのだって歌う旋律は一つだ。全部の声部が一丸となって同じように情感を訴えようとするから、流れ出るべき情感が緩やかにぼやかされて湧き出てくる結果になるのだ。役割分担だ、役割分担。直接的な旋律で情感を訴えるのは主役の歌なり楽器が遣ればよい。それ以外のパートには、その主役と類似のことをではなく、別の役を遣って貰えばよいのだ。この時、ルネサンスを通じて育まれてきた、和音の響きを効果的に変化させ情感に訴える和声配置と、それを導き出すためのバスラインに関心が集まった。これに乗せて、豊かな単一の旋律を歌う時、バスラインの線は主旋律に対して進んで脇役を演じることによって従者となって主旋律に絡み合う。上下2本の線の間に生まれた和音の響きは、別の脇役達が伴奏音型を用いるなどして充填され、主旋律の演じる舞台の配色を変えるスポットライトのように主旋律の情感を増幅させ、旋律の独立性を保ちながら、単線律より遙かに優れた効果を挙げることが出来る。こうして誕生したモノディー様式は、単純なように見えて、ルネサンスまでの音楽の歴史があって初めて生み出された芸術的な形式だった。つまり情感を表わす主人公としての上声を、和声の響きの効果を狙いながら陰に回った副次的に絡み合うベースラインが支えるが、決して主人公と対等の関係は結ばず、明確に脇役としての使命を全うする。こうして上声と下声が役割分担をするとき響きと旋律美が生み出され、内声は響きの充実を求めて、さらに主声部に対する修飾の役割をも演じることによって、すべての異なる配役の共同作業として和を持って尊しとなす。しかしその和はルネサンス期のように語法の均質化ではなく、それぞれの個性を生かすべく役割を異にする数多くの配役の結果として一つの劇が誕生するような意味での和なのである。これはフィレンツェで古代劇を復興する情熱に明け暮れたカメラータのメンバー達から生み出され、やがて和声を支えるバスラインが上声に絡み合う第2の旋律としてより歌唱的になり、合唱音楽でのオルガン伴奏で使用されていたベースラインに数字を付けて和音を補いながら伴奏をする方法と結びついたとき、真のバロック通奏低音技法となって音楽書法を大きく変えることになった。カッチーニが語るオペラ「エウリディーチェ」の説明を読むと、「朗誦されるように歌う旋律の響きは通奏低音によって支えられるが、通奏低音にはハーモニー上欠かすことの出来ない音だけを記入して、内声をどう充填するかは演奏者に委ねられる。低音音符が時々タイで結ばれるのは、歌が不協和音を通過する間に低音を打ち直す愚を犯さないためで、この方法でかつての法則を無視したが、より普通の語りにずっと近づいただろう。」とある。ただしモノディー様式という言葉自体は、ロベルト・ハース(1886-1960)が「バロック音楽」(1928)の中で使用したのが始まりだから注意が必要である。

同じ頃もう一つ新しい時代にふさわしい新しい方法が生み出された。異なる響き同士が異なる立場で響きの合意に達するぞ技法だ。(なんだそりゃ。)これは合唱と器楽、多数と少数、異なる楽器同士、離れたグループ同士など様々な意味での異なる性質同士を結びつけ対話をさせたり協奏させたりするコーリ・スペツァーティ(複合唱)や、コンチェルタート法といった新しい技法を通じて自覚されるようになっていった。コーリ・スペツァーテはルネサンス期の音楽で見たとおりヴェネツィアはサン・マルコ大聖堂で発達した技法で、幾つかのアンサンブルであるコーロを空間的に離れた場所に配置して音響効果を交えたコーロごとの演奏や、全体が一致しての総奏などによって楽曲を演奏する遣り方だが、バロック時代に入るとコンチェルタート法と意気投合して、声と楽器の小アンサンブル同士のコーロによる掛け合いを見せたり、ソリスト達の集団と、聖歌隊の集団がそれぞれに器楽隊を伴って掛け合ったり、一層の発展を見せることになった。コンチェルタート法はイタリア語のコンチェルターレ(同意に達する)から由来し、程なくラテン語のコンチェルターレ「競合、競い合う」のほうが語源じゃないかと勘違いされ、声楽と器楽が異なる声部書法で全体的な調和をもたらす方法、特にロドヴィーコ・ヴィアダーナ(c1560-1627)の「100の教会コンチェルト」(1602)のような少数声部とオルガン伴奏によるコンチェルタート法を指す場合と、発展してすぐれた歌い手や器楽演奏家が、合唱合奏と渡り合い、また他のソリストとしのぎを削るような楽曲を指す場合があった。こうした新しい技法は、同時に演奏家の個性への眼差しという、真の意味での人文復興の側面も持っていた。今や演奏家の技巧や声の美しさ、そしてそれらのせめぎ合いが人々の関心となったのだ。発展して2人が2重奏を奏でても、それは2人の主役の渡り合いだし、例えばソロと合奏の交替は、主役を引き継ぐという意味で誰もが主役だという訳だ。

すでにルネサンス期の響きの試みを通じて行われてきた、終止感を出すための半音上行下行が、嘗ての旋法を響きへの従属による均質化傾向へと導き出し、長旋法と短旋法の2つの旋法に収斂されつつあった。こうして生まれた長調と短調に乗せた各声が、それぞれの楽器が、さまざまな響きが自らの役を演じきることによって、全体として主人公をターゲットにした一つの劇をまっとうするとき、バロック音楽は、芸術これみな劇、の精神を持つ新しい時代に相応しい語法を身につけたのだ。その新しい語法は、マドリガーレやモテットのより感情を表わそうとする数多くの実験を通じて、一つの旋律の優位と和声的枠組みの重要性をうながし、通模倣様式を破壊させた。そしてその延長線上にある、古代劇とかつての音楽を復興させる情熱の中で模索され生み出されたモノディ様式の中に、新しい技法は自覚を持って登場したのだ。こうした新しい語法は17世紀初めには実験的要素も多く見られたが、17世紀中頃には新しい共通語法が形成された。

しかしこれは単一の新しい語法への統一を意味しなかった。17世紀初頭の作曲家は、新しい語法と古い語法を区別していたが、ルネサンス的語法に全面的に取って代わられるべき新しい技芸として認めていたわけではなかったからだ。

ある者は新しい技法を非難し、革新を求める音楽家は初め固くなに新しい技法だけによる作曲を提示したが、程なくこれらの技法の様式の違いの幅を利用して、音楽に情景ごとの変化のような効果を出す利点が模索され始めた。教会音楽ではパレストリーナの対位法が手本とされ合唱が書かれたし、モノディ様式はすぐさま2重唱や3重唱に発展した。しかし17世紀初めに認識された新しい技法の意味は、多くの音楽に浸透し、和声を模索しつつ副旋律として楽曲を支えるベースラインと、そのベースラインに合わせて細かく変化する和声進行の意味は、バロック時代の対位法作品の中にも滑り込んだ。では改めて教科書に基づいてバロック音楽の様式的特徴を書き記しておこう。

新しい音楽語法

2つの技法の分類が誕生

旧技法

プリーマ・プラッティカ(第1作法)

スティーレ・アンティーコ(古い様式)

スティールス・グラーヴィス(荘重様式)

新技法

セコンダ・プラッティカ(第2作法)

スティーレ・モデルノ(今日の様式)

スティールス・ルクスリアンス(装飾様式・華麗様式)

ミサ曲などでは

・ミサ通常文自体が持つ性格がポリフォニースタイルによる一種の禁欲的態度を持っているため、新様式とルネサンスポリフォニーの組み合わさったような混淆された作曲が数多くなされ、場合によってスティーレ・ミスト(混和様式)と言うこともある。

音楽そのものも分類化

・1650頃には教会音楽、室内楽、劇場音楽の大枠に分かれ語法も異なったが、1700頃になると語法上の違いはたち消えた。

声や楽器による語法の違いが

・リュートや鍵盤は早くから独自のイディオムを持っていたものの、ルネサンス期は声楽書法と器楽の書法は似通っていて、交換可能な場合が多かった。しかし楽器の改良も手伝い急激に奏法が発達し、また楽器ごとの独自の響きや語法に関心が高まった。バロック時代の、それぞれの楽器が役割をしっかりと分担することによって、全体として劇を構成するような意識が楽曲を仕立て上げ、それぞれの配役としての意識は、各楽器がソロを交互に演じるバロック・コンチェルトにも良く現われている。また、劇場では名優が熱狂と拍手を持って迎えられるように、楽器や声を操る奏者としての演奏家自身にも、劇場的な俳優への眼差しが高まり、名人芸的超絶技巧が模索されていった。

即興演奏

・楽譜は大枠を表すアウトラインに過ぎなかったため、歌手も器楽奏者も即興により優れた旋律修飾や旋律変更が出来てこそ一人前だった。作曲者もそれを前提にして曲を書いたが、作曲者自身が演奏者や監督者である場合が多く、そうした場合楽譜は大まかな見取り図で作曲者は自ら望むとおりに演奏したり指導できたし、同じ楽譜を元に毎回違った演奏が出来るほどのアウトライン以上は書き記す必要は無かった。もちろんカッチーニのように自らの楽譜に細かく歌い方を記入する者や、モンテヴェルディのように一例として歌い方の例を挙げておくなどの即興例にも事欠かないが、ヘンデルが歌手に合わせて毎度楽譜を書き直したり、バッハのシンフォニーア5番の修飾例が楽曲自体の性格を変えるほどに音楽の本質に関わってくるなど、即興や改変は日常茶飯事だった。もちろん合唱や合奏では譜面通りの演奏か、監督者の指示に従うためジャンルによっても譜面の役割は異なった。調性の変更でさえ、今日に比べると驚くほど無頓着になされた。一例としてモンテヴェルディがオルフェオに記入した修飾の例を挙げて見る。Tが元の旋律で、(T)が修飾例。

通奏低音

・14世紀のカンティレーナ様式も、初期のシャンソンも、リュート歌曲も実際は一つの旋律に伴奏声部を付けるという形になっているが、この時代の決定的な違いは上声部と低音部の2つの線が曲のすべての要素を決定してしまうほど、重要だと看做されたことである。特にバスラインを演奏する楽器群の充実ぶりは、後の古典は以降とは本質的な差をもたらしている。モンテヴェルディの「オルフェオ」(1607)で使用された楽器の内1/3は通奏低音楽器だったし、バロック時代のオーケストラを見ると、通奏低音楽器群の比重が非常に大きい。トリーオ・ソナータでさえ、出来ることなら4人の奏者で演奏を行ない、その際鍵盤楽器奏者と通奏低音楽器奏者が共に通奏低音を補強した。これにより生み出される上声旋律と低音旋律が渡り合うような音楽こそ、当時の理想であり、やがてソロや二重唱・二重奏などでは次のような書法が一般化した。

上声(器楽声楽のソロや重奏など)

→基本的旋律を書き込むが、即興や修飾音で旋律修飾が見込まれた。

内声(鍵盤楽器の右手パートなど)

→楽譜には音符の指示はなく、バスに書き込まれた何の和音を演奏するかという数字の指示に従って、演奏の時に即興で和音と旋律などを補う。

通奏低音[(英)サラベイス、(独)ゲネラルバス、(伊)バッソ・コンティーヌオ]

→数字の書き込まれたベースラインの旋律で、ベースの旋律と上声の旋律が重要な旋律となって掛け合わさり、それに対して内声は通奏低音に付けられた数字に基づいて演奏者に任せて具現化、つまりリアリゼイションする習慣になっていた。

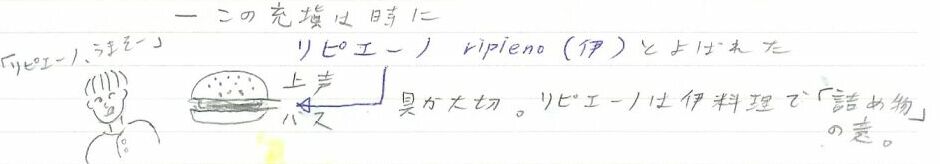

・もちろん、すべての曲に通奏低音の具現が必要な訳ではない。本来の声部の補強のためだけに通奏低音のあるものもあった。しかし通奏低音はバロックの精神によっぽどふさわしかったらしく、独唱・2重唱や2重奏などでは内声を充填するのが暗黙の了解になっていたし、後になると器楽合奏だけで十全に内声まで成り立っているような場合でさえも、鍵盤楽器で通奏低音の具現化が行われたりした。こうした内声の充填は時にイタリア料理で「詰め物」を意味するリピエーノ(fipieno)と呼ばれて、両方のパンに挟まった具のような役割を果たした。

リズム

・ルネサンス期以前からテンプスの完全不完全とその分割法が規則的な拍を打っていたし、規則的リズムに支えられる必要があった舞曲などは早くから拍子と呼べる強弱リズムを持っていたが、小節を線で区切って強弱リズムの定期的繰り返しを提示する「拍子」による音楽は、17世紀になってから表われた。

和声対位法

・対位法の曲でさえも、旋律線はバスラインが定めた和音の型に進んで束縛され、次第に和声進行への注意が高まった。こうして生まれたバロック時代の和声的対位法は長い実践の後、ラモの「和声論」(1822)によって理論化された。調性対位法はそれ自身で膨大な記述を必要とする一大事である。(煙に巻いてばかりだな。)

その特徴

・不協和音が独立した音として認識されるようになり、例えばコレッリの器楽曲などでは属和音・カデンツの意識もはっきり表われるように。

・半音階も和声内に組み込まれる

・ルネサンス期に生まれて、少しずつ成長していった長調・短調に基づく調性和声が作曲の土台にのし上がる。

情感

・作曲家達は感情の様々な起伏、すなわち情感affectionを表わすことに強く引きつけられていた。しかし、作曲家達はその情感 -当時は、魂の状態と考えられていただろう- を表わすために、劇中の人物が感情を直接表わすような主観性を避け、劇作家が登場人物達を眺め客観的に配置するように音楽を構築していった。2流作曲家であり音楽理論家のマッテゾンによる「完全な楽長」(1739)においてもタイトルページに2つのコインが書き込まれ、右側のコインには音楽の本質を「調和する不調和」と表し、左側には音楽の女神聖チェチェーリアの像に「ラウダンド、神を賛美する」と共に「コンモヴェンド、魂を揺さぶりましょう」と書き込まれている。魂の状態を変化させ時には病気をも直すという中世以来の精神も生き続け、悲惨な例としては毒蜘蛛に刺されたらタランテラ舞曲を踊れと書かれた医術書を見て踊り狂いながら亡くなった探検家も後を絶たなかった。魂への影響のまっとうな例ではルネ・デカルト(1596-1650)が著述した「情念論」(1649)がよりどころとなって、音楽の情念への関わりを考察した「アフェクテンレーレ」(情緒説)などが特にドイツで発達したが、初期の代表者であるアタナージウス・キルヒャー(1602-80)は、ピュータゴラース以来の伝統にどっぷりつかって音楽と情緒の数比的関係を根本に置いた。笑っている場合ではない、哲学者のライプニッツも音楽を「魂が知らず知らずのうちに数を数えること」と言っているし、ケプラーは「宇宙の調和」(1619)の中で、6つの惑星に一定の音階を当てはめる試みを、自ら発見した楕円軌道の修正まで加えて行って、楽譜に表してさえいるのだ。バッハが主題や、楽曲の音符数にこだわり、ラメントバスを13回繰り返すとき、私たちが考えるよりずっと深い意味を当人は込めていたことは間違いない。