ワシントン・ナショナル・ギャラリー展

開催期間ーーー1999/4/17~7/11

開催場所ーーー東京都美術館(上野)

主旨

アメリカ、ワシントン・ナショナル・ギャラリー(NGA)より印象画を中心に85点を紹介してみる。

フランスは、19世紀半ば頃まで画家の出発点は、17世紀に創設された美術アカデミー主宰のサロン・オフィシャル(官設展覧会)しかなかった。そこでは神話画、宗教画がヒエラルキーのトップで、肖像画と動物画が続き、風俗画、風景画、あるいは静物画といった主題は低いものとして扱われていた。

とはいえ、サロンの評価自体、次第に風俗画、風景画などへ移りつつあり、19世紀半ばに風景画が流行するなど、時代の趨勢(すうせい)には逆らえず、やがてはサロンのアウトローとして、印象派が登場してくることになった。

それから20世紀はじめまでのフランス絵画の流れが見て取れる展覧会という趣旨。

Ⅰ 印象派以前

19世紀前半から印象は以前のフランスの作品を中心に構成。17世紀から続く絵画・彫刻アカデミーの強い影響下に、そこでローマ賞を取ることが若手の登竜門に。アカデミーでは「歴史画」を譲位とする画題のヒエラルキーが誇らしげ。しかし、そこにも「歴史風景画」が認められるなど、風景画、さらには静物画への関心が高まっていた。そしてやはりヒエラルキーの下層にすぎなかった風俗画においても……

[以下、カタログの部分引用]

1855年にクールベの《オルナンの埋葬》がサロンでスキャンダルを起こして以来、同じクールベの《画家のアトリエ》、1863年の「落選展」に出品されたマネの《草上の昼食》、翌年のサロンの《オランピア》など19世紀のフランス美術史を揺り動かすことになる大作が次つぎと発表された。

オラス・ヴェルネ(1814-1889)

「アグロ・ポンティーノの狩猟」(1833)

・1828年からローマにあるフランス・アカデミーの院長を務めていた際に描いた、ローマ郊外の狩猟地。巨大な絵画で、入ってすぐ目に付いたので記憶に残っているようなもの。

ジャン=バティスト=カミーユ・コロー(1796-1875)

「ヴィル・ダヴレー」(1867-1870頃)

・晩年の写実性よりも情感に満ちた風景画で、「銀灰色(ぎんかいしょく)」と喩えられるこの時期特有の色調を醸し出しているとか。

ジャン=バティスト=カミーユ・コロー(1796-1875)

「スタンプ夫人とその娘」(1872)

・光源や立ち位置の不自然さから、実際はアトリエで描いたのだろうと解説されていた。

ギュスターヴ・クールベ(1819-1877)

「海辺のボート、エトルタ」(1869年以後)

・1855年にパリ万博美術展への出品を拒否され、開いた個展で「写実主義宣言」をして、理想世界で無く現実を描写するべきと述べたてたクールベの、ノルマンディー地方の観光地の絵画。

コンスタン・トロワイヨン(1810-65)

「迫りくる嵐」(1849)

・後にバルビゾン派として活躍するリアルよりも、構図と理想主義に勝るとかなんとかかんとか。

シャルル=フランソワ・ドービニー(1817-78)

「人物のいる風景」(1865)

・舟の上から描かれたのではないかとカタログにあったが、当時この絵画の前にずいぶん長い時間立っていたような気がする。

ウジェーヌ・ブーダン(1824-98)

「浜辺の人々」(1867-1870年頃)

・一方ブーダンの作品もいくつか展示されていたが、実際はあまり印象がなかったりする。

エドゥアール・マネ(1832-83)

「かき」(1862)

・当時マネは人物画よりかえってそれ以外の絵に惹かれた気がする。

Ⅱ 印象派

1874年、「嫌な世(1874)の中に反旗を翻す」という訳ではないが、ナダールの店で開催した個展が、後に印象派展の第一回と呼ばれるものになった。絵画の技術的側面と共に、都市生活と田園の自然という柱が、画題として好まれるという傾向も重要だとか。

エドガー・ドガ(1834-1917)

「アイロンを掛ける女性」(1876~87年頃)

・都市の新しい仕事なのか、中産階級以上の皆様のための衣類を整える仕事が、下層階級の女性の主要な仕事のひとつだったとか。。

エドガー・ドガ(1834-1917)

「バレエの前」(1890-92年)

・バレエ大好きドガは、踊り子の舞台裏や休憩中をたくさん描いている。ただし、この絵もまた、見たことは覚えているものの、その時抱いた印象や考えたことは、20年近くたった今、正確には思い出せないのだった。

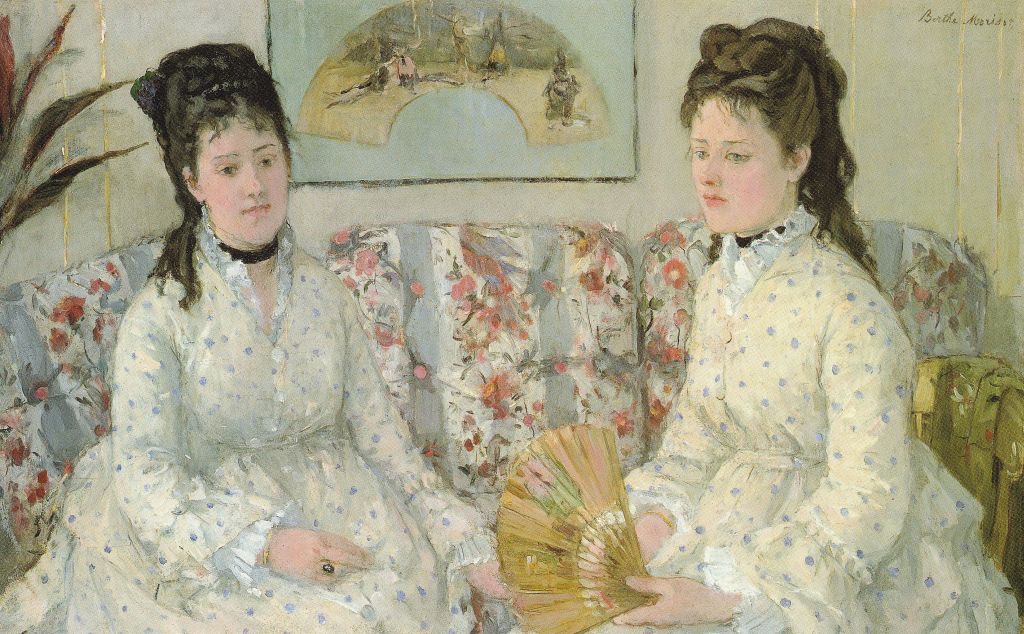

ベルト・モリゾ(1841-95)

「姉妹」(1869)

・19世紀にはまだ珍しかった女性の画家。姉のエドマと共にカミーユ・コローに師事するが、姉は画家をあきらめ家庭を築く。1868年にはマネに出会って影響を受けつつ、モデルとなることもあった。1874年にはマネの弟であるウージェーヌ・マネと結婚する。そんな彼女の作品がいくつか並べられていた。

オーギュスト・ルノアール(1841-1919)

「ポン・ヌフ、パリ」(1872)

・カフェの上にある部屋をわざわざ借りて制作、時には現実を描くために、通行人を捕まえてゆっくり歩いて貰うこともあったという。白い帽子にステッキ姿の弟エドモンが二ヶ所に描かれているのも、実際に通行人の真似をして貰ったためか。もっとも同じ人物が二ヶ所にいたら、現実主義が聞いて呆れるが、顔は分らないから問題ないともいえる。それでこの絵画は、「エドモンを探せ」とも呼ばれては……いないけどね。(スキャンは大きすぎて周辺がカットされているが、エドモンは探せるはず)

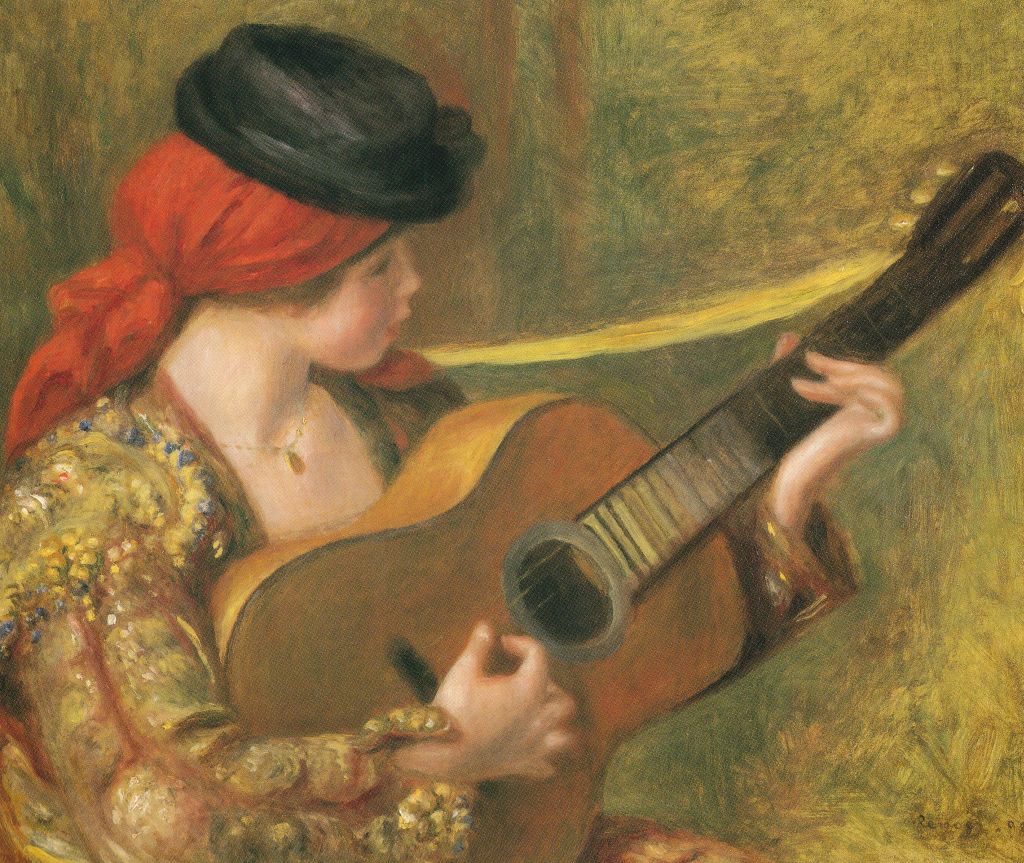

オーギュスト・ルノアール(1841-1919)

「ギターを持つスペインの若い女性」(1898)

・モデルは、「ベル・オテロ」と呼ばれた、キャバレー「フォリー・ベルジェール」の花形ダンサー。

オーギュスト・ルノアール(1841-1919)

「おもちゃで遊ぶ子供」(1894頃)

・1880年にアリーヌと結婚して、ピエール、ジャン、クロード(通称ココ)の子供が出来たが、これはジャンと妻の従姉妹ガブリエルが遊んでいるところ。「パリ・オランジュリー美術館展」のコンテンツにも、同じ様なテーマの絵画がある。

ギュスターヴ・カイユボット(1848-94)

「スキフ(一人乗りカヌー)」(1877)

・ボート遊びも19世紀後半にはやったレジャーのようだ。この絵は名画という訳でもなかろうものを、なんだか印象に残されているようだ。あるいは、カイユボットがボートを描いたという駄洒落感覚に過ぎないのだろうか。印象派の画家たちを金銭的に支援したことでも知られている。

クロード・モネ(1840-1926)

「アルジャントゥイユ」(1872年頃)

「アルジャントゥイユの橋、曇り日」(1876年頃)

・1871年の終わりから78年初めまで、パリ郊外のアルジャントゥイユにアトリエを構えていたので、当時の風景画が多く残されている。特に一枚目は、大した絵だとも思えないのになんで心引かれるのかと不思議に思って、ずっとつったっていても答えが出せないような、ある種の心地よさがあったので記憶に残されている。

クロード・モネ(1840-1926)

「日傘の女性、モネ夫人と息子」(1875)

・やはり展示されていたモネの絵にあった、乳母車の赤ちゃんの目と共に、この絵の息子の目に、知人が衝撃を受けていた作品。とはいえ、わたしも衝撃を受けていた。夫人の顔の描き方もじっくり見るとびっくりいたす。顔の前を走る白い線にもびっくりする。それで離れて眺めると、なるほどと思う訳だった。けれども乳母車の方は、どこから見ても、なるほどとは思えなかった。

・今回の展覧会の売りなのだろう、二階に上がる前の特別展示場めいた枠にモネの作品は並べられ、なかでもこの画は目立つところに置かれていた。

クロード・モネ(1840-1926)

「太鼓橋」(1899)

・ジヴェルニーに移り住んでから、日本風の水の庭の目論見を実行に移して、晩年の睡蓮の作品群が描かれもするのだった。これは、抽象画的なアプローチではなく、むしろリアルな水の庭の印象が広がって感じられる。

カミーユ・ピサロ(1830-1903)

「麦藁帽子をかぶる田舎の少女」(1881)

・多くの印象派の画家が都会の人々を描いたのに対して、彼はしばしば農民の姿を描いている。ただしミレーの労働賛歌的な要素よりも、牧歌風傾向が勝るとか。

カミーユ・ピサロ(1830-1903)

「ハンプトン・コートの芝生」(1891)

「エラニーの画家の家」(1898)

・水よりも緑、観賞的庭園よりも、実用的庭園といった画題に彼の特徴が見いだせるとか。こうしてカタログを眺めていると、20年近くも前の展覧会だが、だんだん絵画の場所が復元されてきて、見たときの印象もわずかだが浮かんでくるのは、若いうちに芸術に触れておく重要性を、再認識させられたりもするけれど……

アルフレッド・シスレー(1839-1899)

「アルジャントゥイユのエロイーズ大通り」(1872)

・パリのサン=ラザール駅から鉄道で35分のアルジャントゥイユは絶好の行楽地だったそう。モネが当地にアトリエを構えたので、マネ、ルノアール、シスレーなど、一緒に戸外制作をしたりしていた。

Ⅲ 後期印象派と新印象派

印象派はアカデミーからの局面だったかもしれないが、次の世代は印象派の影響を受けて、それを乗り越えようとする新しい局面だった。セザンヌ、ゴーガン、ファン・ゴッホ、スーラなどが後期印象派と呼ばれる人たちの一例である。そうして彼らの影響から、また次の局面が生まれてくる。

ポール・セザンヌ(1839-1906)

「アルルカン」(1888⇒1890完成)

・実はあんまり見た印象がない。

ポール・セザンヌ(1839-1906)

「水辺にて」(1890年頃)

「川辺」(1895年頃)

・ここまで粗くして、風景が広がってくるのはなど当時は考えながら見ていたような気がする。

フィンセント・ファン・ゴッホ(1853-1890)

「オランダの花壇」(1883年頃)

・後年のいわゆる彼らしいタッチで描かれた、黄色いっぱいの絵画も展示されていたが、むしろこちらに惹かれた印象。

ポール・ゴーガン(1848-1903)

「ブルターニュの積み藁」(1890)

・なんでか、眺めたことだけはよく覚えている。真ん中の岩とか。それでどう思ったかは、さっぱり分らない。

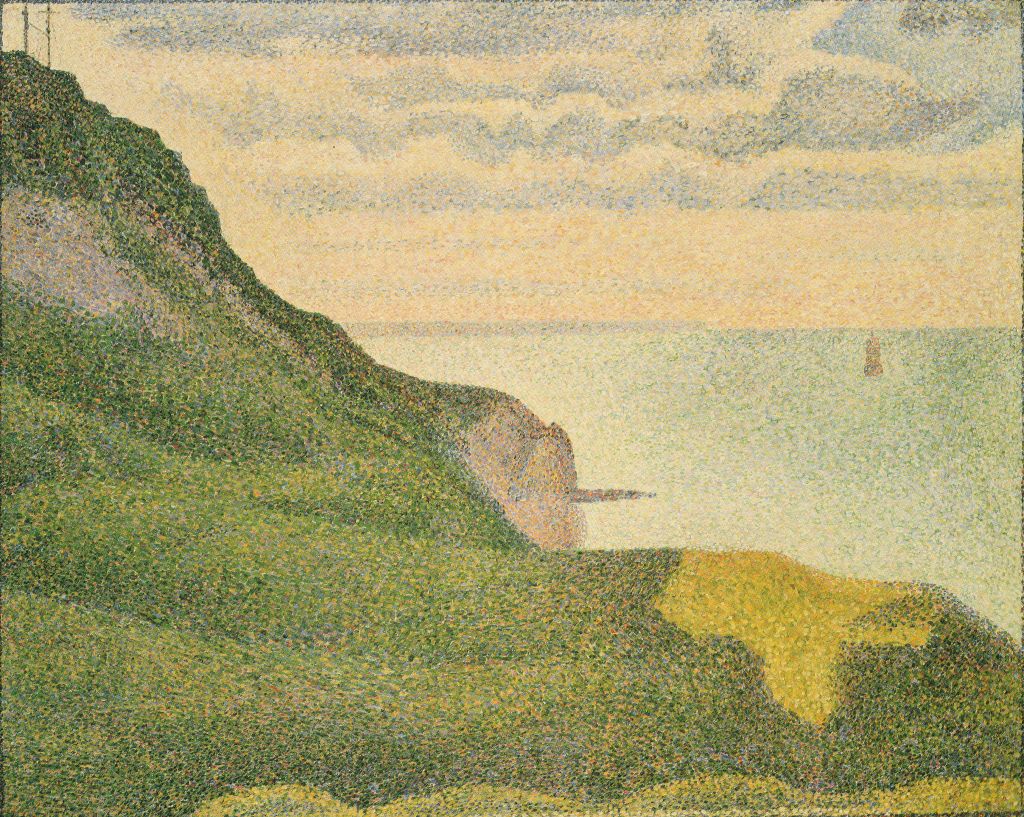

ジョルジュ・スーラ(1859-1891)

「ノルマンディーのポール=アン=ベッサンの海景」(1888)

・点画の魅力。

Ⅳ 世紀末から20世紀へ

ピエール・ボナールが「絵は自立した小宇宙」的なことを言った時、もはや絵画は自然の模倣ではなく、内的な必然性をもったまた別のものでなければならなかった。やがてセリュジエ、ドニ、ボナール、ヴュイヤールらがナビ派を結成。象徴主義との関わりのもと、写実よりロマンの優位が求められた。

一方では彼らは、価値の低いものとされてきた、ポスターや修飾美術への関心を持ち、それはアール・ヌーヴォーの動きとも連動する。

20世紀に入ると、マティスやピカソが活躍をはじめて、フォーヴィスムやらキュビスムが登場してくる。といった流れで解説されていた。

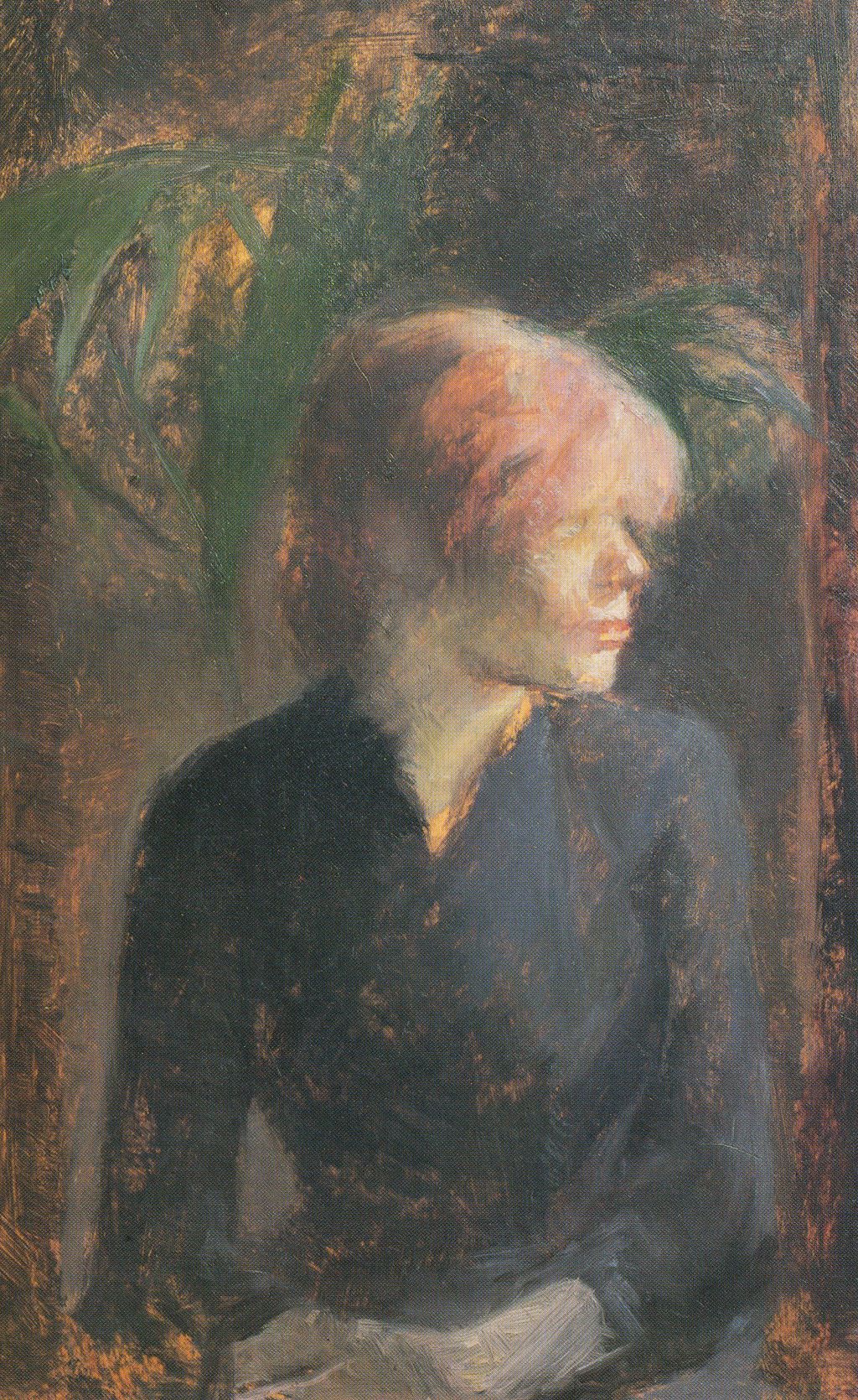

アンリ・ドゥ・トゥールーズ・ロートレック(1864-1901)

「カルメン・ゴーダン」(1885)

・洗濯女、娼婦など底辺の女性を描いていたロートレックは、この赤毛の女性をしばしばモデルにしているそう。

ピエール・ボナール(1867-1947)

「庭のテーブル・セット」(1908年頃)

「緑色のテーブル」(1910年頃)

・1890年頃の暗い色調と異なり、この頃の彼は遅れてきた印象派の性格を持つとカタログにあった。ここに掲載された理由は、「庭のテーブル・セット」だけしかボナールの記憶に残っていないから……と思ったら、釣られて幾つかの記憶がよみがえってきたので、もうひとつ一緒に掲載しておくことに。「緑色」の方はなんだか、日本を描いたような気になった。

アンリ・マティス(1869-1954)

「静物」(1905年頃)

・ドランとスペイン近くの港町コリウールに滞在した頃のもの。ゴッホ、ゴーガンらからの影響から、細部を捨てた色面への併置がなされ、この年の秋マティスやドランの作品が並べられた展覧会の部屋が、批評家から「フォーブ(野獣)の檻(おり)」と名付けられた。

アンドレ・ドラン(1869-1954)

「チャリング・クロス橋、ロンドン」(1906年)

・マティスとコリウールに赴いた翌年はロンドンにという時期の作品。

オディロン・ルドン(1840-1916)

「花瓶の花」(1910年頃)

・20世紀最後の部分は、サージェントのあけっぴろげな女性絵画や、アンリ・マティス、アンドレ・ドラン、ピカソなども飾られていたが、一番心を動かされたのは、ルドンの花瓶だったことを覚えている。

オールド・マスターズ

特別に以前の巨匠たちの名画も紹介しちゃうコーナー。ティツィアーノやエル・グレコなどのなかにフェルメールが持ち込まれたのも、今回の展覧会の目玉のひとつだったようだ。

エル・グレコ

「聖アンナと幼児ヨハネのいる聖家族」(1595-1600年頃)

・こうしてはじめてエル・グレコを見た時の印象は、今では……すっかり失われているっちゃ。

ヨハネス・フェルメール

「手紙を書く女性」(1665年頃)

・かなりじっくり眺めたわりには、その時の印象は復元されず。人の記憶は、パソコンみたいにはいかないものさ。

最後に

今頃カタログを眺め返すと、かなり良く出来た、魅力的な展覧会だったのだと感心する。そうして絵画なんか熱心に眺めても、みんな記憶から抜け落ちていくものだと、むなしさのつのるような夕暮に、抜けるような群青に勝った西空を、部屋から眺めてみたりもするのだった。つまりは、この瞬間の印象も、明日には抜け落ちてしまうには違いない。けれども、黒みがかったまばらな雲のたなびきは、知ったことないように、空に混じってこちらに向かってくるようにも思われた。わたしはなんだか窓をあけて、ベランダに出てみたりもするのだった。