プラド美術館展ースペインの誇り、巨匠達の殿堂

開催期間ーーー2006/3/25-6/30(延長され7/2)

開催場所ーーー東京都美術館(上野)

・サブタイトルは「スペインの誇り、巨匠達の殿堂」で、ちょっと前に遣ったばかりのプラド美術館展が、品揃えも新たに遣って来た。もちろんゴヤの作品も遣ってくるが、ゴーヤの画はなかった。

主旨

・前回のプラド美術館展の御好評に機嫌をよくしてか、ルネサンス期の伝統のティチアーノらから、バロックの旗手ルーベンス、そしてスペインの画家ベラスケスへ至る流れや、ギリシア人のエル・グレコのカトリシズム溢れるコレクションや、ムリーリョやスルバランの生み出したスペインにおける伝統や、18世紀になってフランスの流行流入が起きたことをセクション化して、こうしたスペイン伝統とフランスの新しい潮流の中から近代絵画の生みの親と名高いゴヤが登場したところで締め括るという展覧会。

1.スペイン絵画の黄金時代

・プラド美術館は王室コレクションを母体に、1872年トリニダート美術館の美術品を始め多くの作品が吸収されて、一人前になったのだと説明が書かれる。

・美術館入り口の部屋にはまずコエーリョの作品が置かれ、本名はドメニコス・テオトコプーロス(1541-1614)なのに、「ギリシア人」すなわち「エル・グレコ」と呼ばれていた男の作品が宗教的作品群を中心に開始する。対抗宗教改革の情熱が、グレコの「十字架を抱くキリスト」(1597-1607頃)や、カルドゥーチョの「聖家族」(1631)の絵を漲らせ、フランシスコ・コリャンテスの「エゼキエルの幻視」(1630)まで掲載させてしまった。この最後の絵では、右下に石室を持ち上げて出てくる男が、まるでラザロの復活を思わせるほどだ。「よっ、ナザレ屋」と叫ぶアトーダーの姿が思われる。(阿刀田高「新約聖書を知っていますか」参照)

エル・グレコ(ドメニコス・テオトコプーロス)(1541-1614)

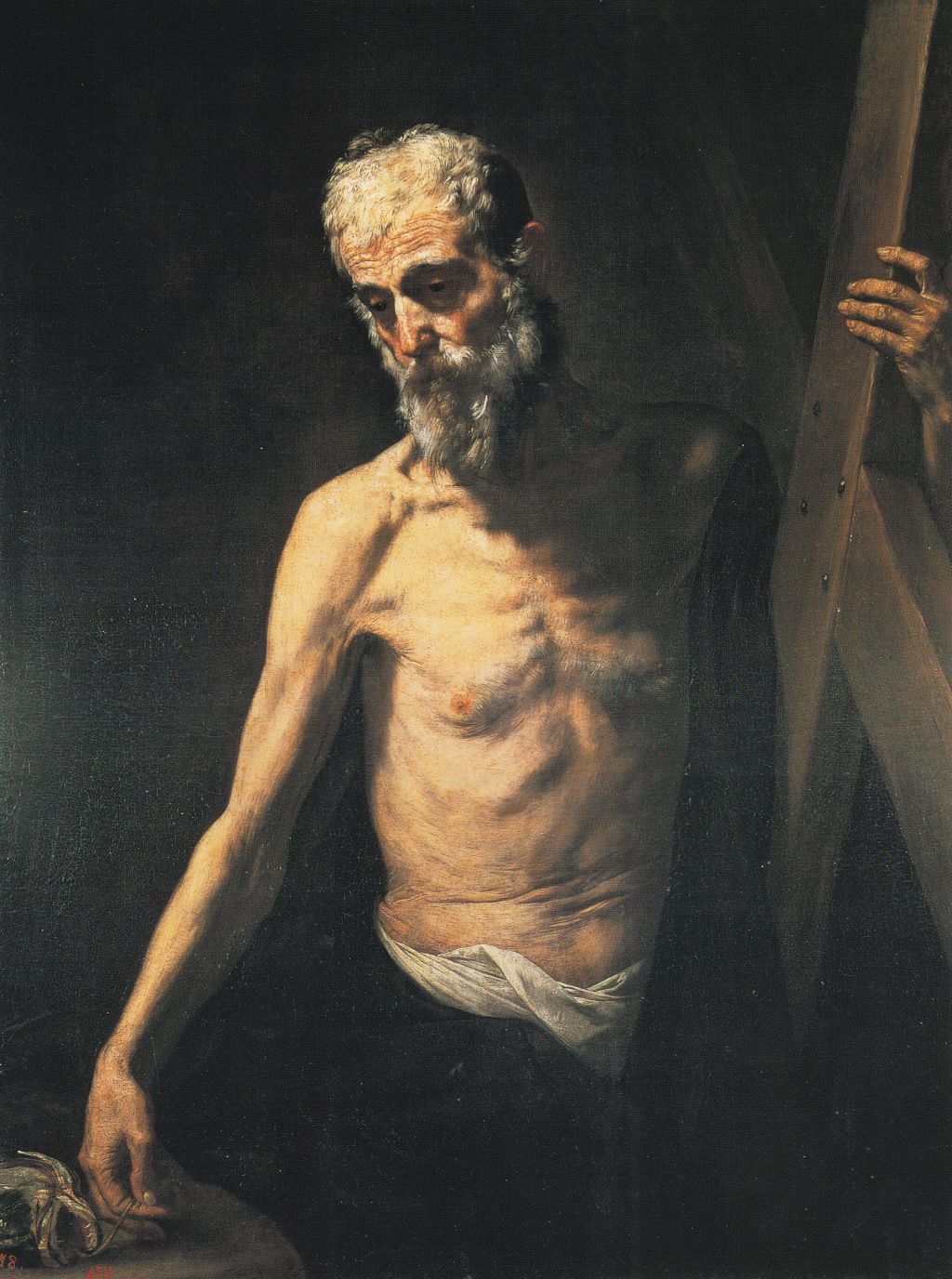

ジュゼッペ・デ・リーベラ(1591-1652)

・バレンシア近郊で生まれたリベーラは、若い頃イタリアで放蕩生活し、1616年にはナポリで副王の庇護を受け、後にナポリで活動しつつその絵画は本国スペインに送られ、スペイン画家に影響を与えたという。だからこそ、カラヴァッジョの明暗法や劇的なものの追求を十分に吸収してしまったのだ。

・近代絵画的ですらある、表情の現実性溢(あふ)れるスペイン的絵画伝統は、イタリアとフランドルの伝統に最先端絵画が流入するうちに生まれてしまったのかも知れないが、これらの絵はまさにその現実性を探求している。例えば、キリストのお弟子の一人である聖アンデレは、アトリビュートのX型十字架を持っているし、盲目の老人は手に3次元芸術の彫刻を持ちながら、隣りには2次元芸術の絵画が置かれ、幻視では天使が水晶玉を掲げている。しかし実際には、それらのオブジェが存在しなくても、表情だけでかなりの程度説得力を持つはずだ。特に幻視は目の表情だけで、十分に幻視を表現しているのではないだろうか。ここではもはや、表情だけで物を言う絵画が確立されている。また闇にスポット的な光が当る、スペインで好まれた黒色ベースの肖像画は、カラヴァッジョ辺りが流行させた明暗法の息吹も感じさせる。

フランシスコ・デ・スルバラン(1598-1664)

・セビーリャの理髪師になる気は無かったものの、生まれ故郷近くのセビーリャで活躍したスルバランは、特に修道院などのための宗教画に優れ、自立した後には工房を経営し、アメリカからの注文にさえ答えるほどの国際的工房だった。後期の58年以降はマドリードで個人客のために制作しながらお亡くなりたそうだ。

・チェーザレ・リーパの「イコノロギア」(1603)の大流行による寓意図像、燃える心臓と小鳥飛び交う「神の愛の寓意」では、巫女さんが祭礼のため左に行進するように見える。「救世主」の方は地球を表わしたような球体に手を掛ける救世主が、「サルヴァトール・ムンディ(世の救い主)」を自認して、十字架を球体に刺しているようにも、または支えこんで居るようにも見え、救世主の姿は指先まで丹念に描写されリアルさを増し、球体と十字架の配列、さらに救世主の持つ後光が非現実的な調和をもたらし、一種シュールレアリスム絵画的にも見える、モダンな絵画に仕上がっている。どちらも絵画の中で照射されている光は、例えば同じフロアーに掲載されているフランシスコ・リバルタの「聖ベルナルドゥスを抱擁するキリスト」(c1625-27)のような直接的な当て方ではなく、光源に曇りガラスを挟んだような、または反射を挟んだ光線のような柔らかなもので、まるで直接照明に対して、間接照明の技を習得していたかのようである。

回廊風フロアーへ

開始フロアーを抜けると回廊風に奥に伸びたフロアーでは、ベラスケスの肖像画に始まり、宗教画に立ち返ってアロンソ・カーノの「パトモス島の福音書記者聖ヨハネ」(c1645)では、パトモス島に流刑に処されたヨハネが、天高く7つの頭を持った竜と太陽をまとった女性が浮かぶ幻視に出会ってしまい、慌てて「ヨハネ黙示録」を記してしまったという様子が描かれている。

画から顔を離して歩く奥正面には、マグダラが天上に昇っていく画が掛けられ、「パトモス」の反対側の壁にはベラスケスのお弟子であり娘の旦那さんでもあった、マルティネス・デル・マーソ(1610/15-1667)の「皇妃マルガリータ・デ・アウストリア」(c1665-66)がどでかく飾られている。実はこのマルガリータはベラスケスの「ラス・メニーナス(女官達)」(1656-57)に描かれているヒロインが成長した後の姿であり、背景に人物が描かれることによって、家族肖像画的意味あいも込められているという。

その隣りにはスペイン肖像画では珍しいだろう、見栄えのする赤装束で書かれたフアン・カレーニョ・デ・ミランダ(1614-1685)の「ロシア大師ピョートル・イワノヴィッチ・ポチョムキン」(c1681-82)が並び、これはきめ細かく描かれ、かなりの傑作かと思われる。ただし日露戦争最中の1905年に、血の日曜日を受けて反乱を起こした戦艦ポチョムキンは、18世紀の軍人貴族の名称から来てるから、注意しなくちゃいけない。

回廊を突き当たり階段に向かう側に右折すると、こんどはスペインの静物画として「ボデゴン」と呼ばれる植物や花の画が並んでいる。まず一番左の白い大きなチョウセンアザミのあるフアン・デ・サンチェス・コタン「狩猟の獲物、野菜、果物のあるボデゴン」(1602)が、絶妙のバランスで真っ暗の背景から浮かび上がっている。

アレリャーノという画家の花瓶の花の画を挟んで一番右側には、有名なスルバランの「ボデゴン」が展示されている。後ろに何かを感じて振り返ると、反対側には4点の大きな宗教画が展示されている。中ではムリーリョの「御宿り」と「羊飼い」の画が見所だ。

また、パウロだけでなく馬までもキリストの光に打ちのめされてしまったという「聖パウロの改宗」(c1675-82)では、キリストから文字が照射される中世伝統が敢えて使用されている。

ディエゴ・ベラスケス・デ・シルバ(1599-1660)

・「エル・プリモ」とは、国王の前でも帽子を脱がなくてもよい人物、つまり高い貴族の地位を持つものを差し、それと同程度の待遇を獲得した道化として、宮廷内の重要役職にもあった道化が、もちろん帽子を被ったままの姿で描かれている。これはベラスケスが懇切丁寧に作品化した一連の道化シリーズの一つ。道化の背の低さを目立たせないように座らせ、表情だけでなく装束から持ち物など非常にこだわりを持って描かれたそれらの画は、国王フェリペ4世からも絶大な信頼を受けるベラスケスのへつらい無い愛情、スペインっ子の魂を垣間見せるのかも知れない。

・だからこそ本来は国王を表わす気品と権威に満ちなければならないため、絶対に描かれてはならない絵画。「本当の疲れ果てたわたくし」を描くことを、フェリペ4世は許したのかも知れない。それこそがこうして「ぐすん」とした表情をさらした、疲れ切ったるフェリペ4世の肖像画だ。

「道化ディエゴ・デ・アセド、通称エル・プリモ」(c1635-1644)

フアン・アンドレス・リシ(1600-1681)

・ギュスターヴ・モローに影響でもあったかと思わせるような、独自の絵画を描いたフランシスコ・リシという画家がいる。その兄上であるアンドレス・リシの作品。彼はイタリアからエル・エスコリアル宮殿の修飾に遣ってきた芸術家アントニオ・リッチの息子としてスペインで生まれ、ファン・バウティスタ・マイーノに師事して一人前になった。画家だけじゃない、建築家にして絵画の理論家でもあったという多彩な男だ。ただしフランシスコの方がよっぽど著名度は高いらしい。

・この絵は独特なある種の神秘主義傾向を持ちながら、修道士の持つロウソクの照らす光が、薄赤く狭い室内を照らし、これを背景とすると、この光が2人の黒装束を逆に浮かび上がらせ、かつ蝋燭の目の前に光度高く照らされる修道士の顔と、少し離れてやはりスポットのように光を受けるベネディクトゥスが中間的明度を与えられ、さらに彼らの前に置かれたテーブル、すなわち位置にすると2人の顔より下の画面中心にあたるテーブルクロスの白い部分が、最も高い明度になっている。

・これによって背景から中間を経て前面に登場する、一種の明度による遠近法が行なわれ狭い部屋に奥行きを与え、しかし我々の視線は描かれた2人に向かうように計算が練られている。この右に立つ修道士は、お悩み相談だとも、ベネディクトゥスを殺しに来たのだともされるが、どうもこの立ち姿を見ると鉄砲を取り出す直前のやくざものに見えてしまった。ベネディクトゥスの遙か左の壁に描かれた影も危機感を高め、背景に窓が置かれることにより、外のさらに暗い部分という、奥行きも計算に入っているのだろう。なかなか面白い作品ではないかと思えてきた。

フランシスコ・デ・スルバラン(1598-1664)

・この驚異的な静物画は、初めのフロアーで見たとおりに、やはり間接照明的な暖かにぼかされた光源で左側から照らされ、置かれた木の台も薄暗く、それが返って真っ黒の背景に引きずられるように、黒に溶けながら同時に静物を強く私たちに浮かび上がらせる。これは光の対照よりも、闇に浮かぶ臨場感が、私たちの想像力に訴えかける効果を最大限に利用しているようだ。

・周到に計算されたオブジェは、ただ一つだけ置かれた朱色の水差しか何かが、モノトーンに引きずり込まれそうな薄い絵画全体で際だって、しかしこれは大きさと強調の点では両側の2つのオブジェの後景にあり、より背景の黒に引きずり込まれる効果を同時に内包し、しかも実際は4つのオブジェはすべて置かれた木の色と親しい関係に置かれている。

・実際にこのように並べて写真を撮っても、それぞれのうつわの口の部分の角度はこのようにはならないし、光源の方向から影が無ければならないところにも、故意に影をおかずに描かれたこの絵画は、同時にシュールレアリスム的作品にすら思え、見ていると次々に感覚が上塗りされて、飽きることがない。

バルトロメ・エステバン・ムリーリョ(1618-1682)

・民間医師の子供としてセビーリャに生まれ、大規模な作品を受注生産し活躍したムリーリョ。2人の羊飼いが水を飲ませ飲んでいる可愛らしい絵画は、背景に天使が寄り添い、水を受ける子供は手に十字杖を持ち、羊に見守られている。つまり「見なさい、神の子羊を」と叫んでしまう洗礼者ヨハネが、主から水を受けている姿を描いたものだ。こんなシーンは聖書には無いのだが、大いに需要があったという。

・一方御宿りは、ムリーリョの作品のうちで最も有名な「無限罪の御宿り」よりもずっと早くに描かれたもので、月に乗って天使が白百合の花を持ち、白と青の装束という定型を全うしている。

「エル・エスコリアルの無原罪の御宿り」(c1660-1665)

2.16-17世紀のイタリア絵画

スペイン絵画につぐ質量を誇るこの時期のイタリア絵画は、16世紀に入ってブルゴーニュ公国の滅亡からハプスブルク家のフランドル相続、さらにスペインとハプスブルク家の血族関係が絡まり合って、15世紀のフランドル情熱に対する、イタリアの息吹が吹き込まれた。盛期から後期に掛けてのイタリアルネサンスが、特にヴェネツィア画派のティツィアーノを中心に流入したのである。

それはカール5世が自らの肖像画と優れた犬の画に感動して、ティツィアーノ(1488/90-1576)を特別な画家とした事から重要な発展をとげ、フェリペ2世はルネサンス・ヴェネツィア画派の絵画をあさり廻った。この伝統は、バロック時代に入ってからも、スペインの統治するナポリ総督や、他のイタリアと関係を持つ貴族達が国王に寄進する形で、蒐集されていった。

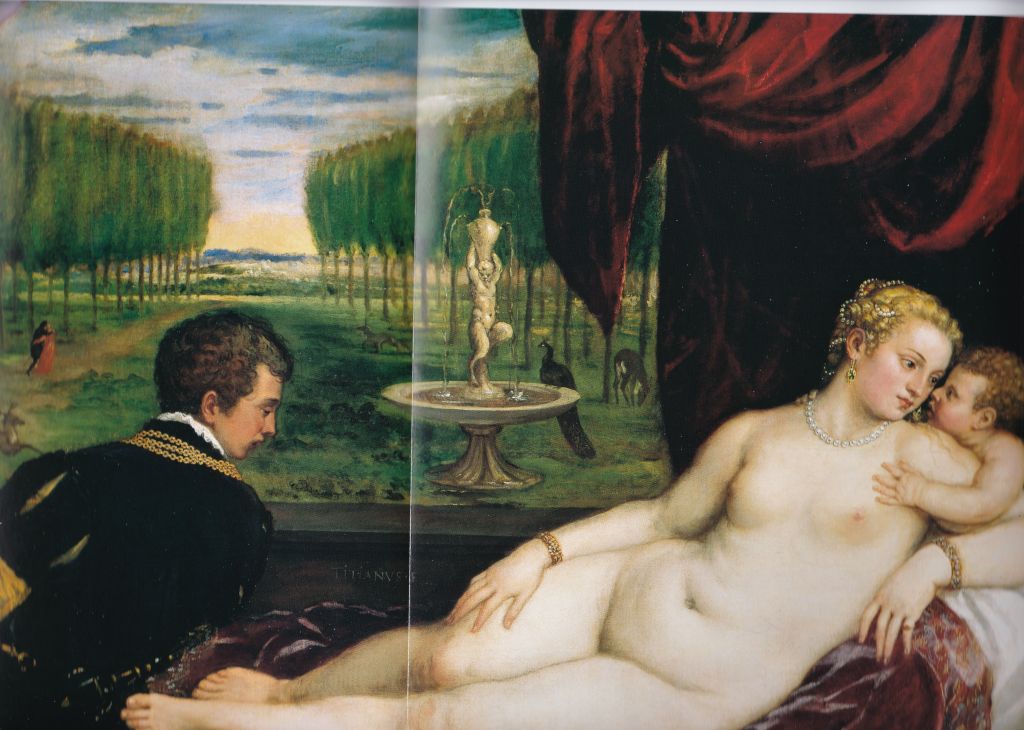

階段を上って次のフロアーは、またしても回廊のようなギャラリーになっていて、しばらくはルネサンス・ヴェネツィア派の巨匠ティツィアーノの作品が並んでいる。まずは「お犬さま」の副題を持っても可笑しくない「皇帝カール5世と猟犬」が置かれ、若きフェリペ2世の肖像の隣りには、女性の裸体を礼賛するルネサンス定番の絵画「ヴィーナスとオルガン奏者」が掲げられ、「サロメ」の画に続いていく。

その後でヴェネツィア派でお馴染みの画家達、ヤーコポ・バッサーノ(c1510-1592)の「ノアの箱舟に乗り込む動物たち」(c1570)やヴェロネーゼ(本名パオロ・カリアーリ)(1528-1588)の「美徳と悪徳の狭間で」(c1580-82)などが掲載され、ここではこの時期好まれた[岐路に立つヘラクレス]の魂の葛藤[プシュコマキア(霊魂の戦い)]が描かれているのだという。

その後、アンニバレ・カラッチ(1560-1609)の「水浴する人のいる風景」(c1600-03)が、後のセザンヌの無意味な水浴の発端かしらと考えながら、回廊から大きな一部屋の展示場に移行すると、まずグイド・レーニ(1575-1642)の描いた蛇に咬まれて蒼白に上向く「クレオパトラ」(c1640)が出迎えて、カルロス2世時代スペインに来たルカ・ジョルダーノ(1634-1705)の「サムソンとライオン」(c1695-96)などが並んだ後は、次のセクションが登場する。

ティツィアーノ・ヴェチェッリオ(1488/90-1576)

・正しくは「猟犬とカール5世」と云うべきこの作品は、別の画家が描いた皇帝の模写を、皇帝の表情や威厳よりも、我の統治するすべての人々を代弁する犬を、主人を慈(いつく)しむ忠犬ハチ公に仕立てることによって、皇帝カール5世さえも唖然とさせた。皇帝はこの絵画に高額の報酬を得た後、彼に仕事をお願いする事が定着し、ティツィアーノに貴族の称号を与えるほどだった。この絵は犬画の傑作として、今日も犬愛好家の憧れの的である。

・また、カール5世の男性シンボルの所にある「もっこり」は、ドイツで「ラッツ」、フランスなら「ブラゲット」と呼ばれる逸物誇示のファッションで、15世紀頃に流行したのが、この時期には貴族国王の高貴なファッションにまで上り詰めてしまったらしい。とにかくヨーロッパ人の感性は、東洋人には理解しがたい所があるが、カール5世はこのビックな逸物が、すさまじい戦闘力を鼓舞するのだと自ら指さして大いに誇示している。

・それに対してカールを見詰める犬の表情は、慈愛に満ちた哀れみ深いカール5世を暗示するという、まさに至れり尽くせりの絵画。さらにカールの下に向ける指と、犬の視線が逸物を挟んで斜めに平行線を描く構図も安定したものだが、これは原作者から拝借している。とにかくこの画が原作を越えた著しい特徴は、カール5世よりも犬に違いない。「くーん」

ティツィアーノ・ヴェチェッリオ(1488/90-1576)

・服を着た男性と、はだかの横たわる女性、愛欲の象徴としてのアモール(エロース)と、背景で抱き合う男女や噴水などが暗示するものは単刀直入明らかだ。にもかかわらずマネの「草上の昼食」はスキャンダラスで、この絵画は神話画として湛えられるアホらしさには、スキャンダラスを巻き起こしたマネ自身がノイローゼに掛かるくらいのものだった。

・ともかく、ルネサンス期から横たわる情熱か、女性の裸体画を見て楽しみたいという貴族国王男性諸君の熱望は止むことを知らず、ヴィーナスなどの名目でこの手の絵画は沢山生産されたのだった。こうした女性裸体の伝統は、古典古代復興のルネサンス期に意気揚々として復興されたものだが、今日では性的欲求も美的価値も写真の方がダイレクトに伝わってくるらしく、いまいち裸体画のアイデンティティーが失われつつあるともいう。まったく男って奴は愚かな生き物だ。

同「アモールと音楽にくつろぐヴィーナス(ヴィーナスとオルガン奏者)」(c1555)

(サイズ大きすぎてぶつ切りスキャン)

グイド・レーニ(1575-1642)

・エジプト王朝がローマ帝国の拡大に飲み込まれるその一刹那に花開いた、たぐいまれなる美貌(あるいは巧みな会話センス)を持ったクレオパトラ7世だが、愛人カエサルは暗殺されるし、ひたむきに狙い定めた次のローマ帝国の中心人物であるマルクス・アントニウスは、オクタヴィアヌスに見事に打ち負かされるし、恋愛とも国家存亡の計略とも取れる掛けに破れたクレオパトラ。

・彼女が最後に、コブラで自害するシーンを描いた半裸体画。どんな裸体でも「歴史に根ざして、脱がしてしまえばOKさ」という精神はルネサンス期から、バロック、さらには後の伝統として定着し、本当に神話画の目的で描かれたのか、分かったものではないものも多々。画面は、大きく下から赤、白、黒の配置で形成され、衣服と顔の表情には薄く赤の浸食が、肌の色には黒の属性の青みがかった浸食が旨く配置されている。今週の宿題は、彼女が左手の親指と人差し指で半ば掴んでいるのは、何であるかということだ。

3.フランドル・フランス・オランダ絵画

イタリア・ルネサンスにさえ影響を与えたフランドル絵画は、盛期ルネサンスを越え、今度はイタリアから恩恵を被りつつ、独立戦争でネーデルラントが南北に分裂しながら、カトリック圏の南ではルーベンス(1577-1640)のようなバロック絵画の巨匠を生み出すことになった。

一方新しく生まれたオランダでは、いち早く資本主義的発展が著しく、歴史画から、風景画、生物画、肖像画と様々なジャンルの絵画が隆盛を極めて、やがてレンブラント(1609-69)も登場してくることになった。また、16世紀の宗教改革で新教となった所では、一般的に聖書のみを拠り所とし、伝統的なキリスト教絵画などを否定する傾向があり、カトリックの宗教画の伝統は大きく後退するが、カトリックを推し進めたイタリアやスペイン、そして南ネーデルラントでは、対抗宗教改革によって絵画などで宗教心を高めることも神の道と考えられ、ルネサンスに続き宗教画の黄金時代が続くことになった。

スペインに置いては、ハプスブルク家によるフランドル的絵画伝統と、イタリア的絵画伝統の混淆が、やがて新しい絵画を生み出して、ベラスケスのような人物が登場して来ることになる。

このセクションでは、南ネーデルラントの代表として、ペーテル・パウル・ルーベンスの絵画を中心に、フランドル画家の代表選手ピーテル・ブリューゲルの息子であるヤン・ブリューゲル1世(1568-1625)が描いた「大公夫妻の主催する結婚披露宴」(c1612-13)だの、ルーベンスの工房にいたアントン・ファン・ダイク(1599-1641)の「ピエタ」(1628)だの、やはり工房に居たヤーコプ・ヨルダーンス(1593-1678)の「メレアグロスとアタランテ」(c1620-50)、さらに村の民衆を風景共々生き生きと描くダーフィット・テニールス2世(1610-1690)の「村の祭」(1647)などが、掲載され、フランスからイタリアに渡って人物は居るが純粋な風景画的作品を軌道に乗せた、ニコラ・プッサン(1594-1665)とクロード・ロラン(本名クロード・ジュレ)(c1604/05-1682)の絵画も一点ずつ展示されていた。

ペーテル・パウル・ルーベンス(1577-1640)

・ヒッポダメイアとペイリトオスの婚姻の宴には、アテネの英雄テーセウスや、半人半馬のケンタウロイ族が出席して盛り上がっていたところ、婚姻に呼ばれなかったアレースの怒りか知らないが、ケンタウロスのエウリュトスが、ヒッポダメイアを奪いたく思って実行に移した所を描いたもの。

・奪われる赤い衣装が落ちかける花嫁を引き戻そうとする中央の男はテーセウスで、その後ろからナイフを持ったペイリトオスがすさまじい勢いで飛んできた所だ。構図としては、テーセウスの右手上方に向かうラインが、そのままテーセウスの顔、ヒッポダメイアの顔、エウリュトスの顔、さらに背景で別の娘をさらっていく男へと、全体を左下から右上に向かうラインが形成され、このラインに対して覆い被さるように、ペイリトオスとその後ろの男の持つ槍か何かのラインが、逆に右下に向かう圧力を掛け、左から右に流れる動的な力を高めている。

・ここではテーセウスの座っていたらしい椅子も斜めに倒れかかって居るが、全体のバランスのキーポイントとして、真っ直ぐ上に伸びたテーセウスの左足が、いかに重要な役割を担っているかが分かるだろう。試しにカタログの左足を指で隠してみたら、思わず笑ってしまった。テーセウスがスーパーマンみたいに飛んでるんだもの。

ペーテル・パウル・ルーベンス(1577-1640)

・この水辺で戯れるニンフと、山や放牧の半獣神サテュロスの集いも、先ほどの絵画同様、周到な構図の勝利である。まずアウトラインとして、ニンフの集う地上世界がニンフの白い肌と光の世界を特徴として、下方に置かれ、サテュロスの禽獣の森の世界が、樹木の深い緑の暗がりを持って上方に置かれて対置される。これとは別のラインが、日の当る明るい部分のラインとして、最遠景を含めて左上から右下に対角線上のラインを敷き、その左下側を占めている。

・さらに今度は、右上から左下に向かって、ニンフやサテュロスの密集がもたらすラインが先ほどと逆の対角線を形成し、その右下側は動物たちの住む世界を形成し、左上側は植物や背景の自然が優位の静的な世界を形成している。

・この大枠の上に、先ほどの光と影の対角線上に、サテュロス達が迫り出して左上に伸びる動物たちのラインを浸食させる。この結果、森林のサテュロスの群がりに、おおよそ対角線状に区切った場合の上に位置する逆三角形が形成され、なれてくるとニンフ達の居る下側には三角形が形成され、対角線をベースにしたX型の安定した構図が見えてくるはずだ。

・しかもこの構図は、ニンフや、特にサテュロスの動的な構図のもたらすバラバラに動き回っているような臨場感を、損なわず、水面下で作用している。このような緻密な構図と、動的でダイナミックな臨場感こそが、バロックの旗手としてのルーベンスが、ヨーロッパ中から引っ張りだこになった、すばらしき特徴なのであった。

アントン・ファン・ダイク(1599-1641)

・お亡くなりたキリストを抱くように慈しむ「ピエタ」と呼ばれる作品は、カトリック教会の芸術でお馴染みの構図の一つだが、「ピエタ」とはイタリア語で「慈愛」を表わすのだそうだ。ここでは、キリストの白、聖母のブルー、オレンジ色の目立つマグダラのマリア、福音書記者ヨハネの赤という、色に着目して楽しんでみるのも、趣深い。(「栄光のオランダ・フランドル絵画展」のファン・ダイクの色彩も参照してみると面白い。)

4.18世紀の宮廷絵画

・18世紀初めにハプスブルク系が途絶え、スペイン継承戦争の後にブルボン家から国王が立つと、趣味も大きく変化した。フランスのロココ調を思い起こさせるような、ヴェネツィア派のジョヴァンニ・バッティスタ・ティエポロ(1696-1770)や、生粋のパリっ子フランソワ・ブーシェ(1703-1770)、さらに新古典主義の旗手としてスペインでも活躍したアントン・ラファエル・メングスの作品が並び、やはりフランスのロココのココロが込められているようだ。それではロココのココロとは何だと云われたら、それは彩度が高く、おしゃれ気があって、明確で陰湿さのない、修飾的な傾向だとでも云っておこう。この時期の静物画の伝統としてルイス・メレンデス(1716-1780)のスイカやボデゴンが掲載されている。

ルイス・メレンデス(1716-1780)

・一緒に見ていた知人が、「すごっく良い」と叫んでしまって、皆さんに怒られたので記念に掲載。ナポリ生まれのスペイン人メレンデスは、先ほど見たボデゴンの後継者として、リアリズムに満ちた作品を質感細かく描いたという。

ボデゴン:プラム、イチジク、パン、小樽、水差しなど(1760-70頃)

マリアノ・サルバドール・マエーリャ(1739-1819)

・解説によると、チェーザレ・リーパの「イコノロギア」(1603)の伝統に則(のっと)って4季を表わした4点のうちの夏がこの作品だそうだ。古代風衣装のサンダルを履いた女性が農耕女神ケレスに相当して松明さえ持っているのが、まるで後のミレーの落ち穂拾いに影響を与えたかのようにたたずんでいる。

5.フランシスコ・デ・ゴヤ(1746-1828)

・ゴーヤーマンもビックリの近代絵画を切り開いたのは、やっぱりフランシスコ・デ・ゴヤではないかとの思いは、やはり絶ちがたい。サラゴーサ近郊に生まれた彼は、マドリードの王立サン・フェルナンド美術アカデミーの奨学生になれず、泣きながらだかどうだか、イタリアで修行しつつサラゴーサに戻って宗教画を描く仕事を開始する。

・そこで結婚した妻の兄であるフランシスコ・バイェウを頼りマドリードで、王立タピスリー工場の原画制作を行ない、次第に認められ、1780年に美術アカデミーの会員に、85年にアカデミーの絵画副部長に、そしてカルロス3世の王付き画家と出世し、新国王カルロス4世が即位すると1789年に宮廷画家に任命された。

・まさにこの年、フランスで革命が勃発し、やがてスペインもこの荒波に飲み込まれることになる。しかしゴヤは92年に旅行中病で聴力を失い、相変わらずアカデミーと国王貴族のために作品を製作するが、1808年からスペイン独立戦争が勃発。戦争の版画集や大作「5月2日」「5月3日」を制作し、ナポレオン帝国も崩壊し、フェルナンド7世が王政復古を果たした後は、隠居して「黒い絵」シリーズが描かれた。24年には自由主義弾圧を避けるためボルドーに亡命し、当地でお亡くなりた。

・展示はタピスリー(タピストリー、つづれ織り)の原画の1点「果実を取る子供達」(1777-78)や、息子のフェルナンド7世に廃位させられるはナポレオンの兄に王位を譲るは良いこと無しの「カルロス4世」(c1789)。さらに大いばりで絵を描いている女性「ビリャフランカ伯爵夫人マリア・トマサ・デ・パラフォックス」(1804)に、フリーメイスンの啓蒙主義の象徴的意味あいが込められているとも云われる「魔女の飛翔」(c1797-98)で締め括られていた。