レンブラントとレンブラント派展ー聖書、神話、物語

2003/9/13~12/14 国立西洋美術館

主催ー国立西洋美術館、NHK、NHKプロモーション

注意書き

管理人の絵画知識は著しく曖昧です。展覧会で見たときの記憶と、もっぱら購入した解説書を参考にしながら、備忘録の意味を込めて、「あること無いこと」平気で書いてありますので、何かしかの知識を得たい方は、有用なページを検索したほうが有意義です。

展覧会の趣旨

レンブラントの活躍した17世紀オランダは東インド会社の活動でも知られるように、世界的貿易の中心地としての繁栄を謳歌していた。教会、王侯貴族の注文(オーダーメイド)に替わって、新興商人達がパトロンとなり、さらには市場で取引される既製品(レディーメイド)として絵画が売買された。

一昔前の、「写実と日常の17世紀オランダ絵画」という単純なカテゴライズは見直され、当時のあまりにも多様な絵画ジャンルと、物語絵画への一定の需要という側面も見直されつつはあるけれど……

それにしても風景画、風俗画、静物画などが隆盛を誇る中、なぜレンブラントは、そして彼の工房はなぜ物語絵画を目指したのか。

展覧会とカタログは「前レンブラント派」「レンブラント」「レンブラント派」の大きな括りを、更に分けることによって7つの部分からなっている。展示場も同様に分類される。

・カタログの冒頭の解説には、ジャン・カルヴァン(1509-1564)のカトリックへの批判に、偶像崇拝が含まれていたために、宗教改革の波が独立戦争へと結びついたときに、聖像破壊運動が引き起こされたことが記されていた。その後、カトリックの教養人たちは公職を追放されるなどしたが、独立後は比較的彼らにも寛容な精神が見られ、つまりは「宗教画の否定」「消滅」には至らなかったどころか、需要もあったような観点から、解説がされている様子。

1.前レンブラント派

入り口に入って第一の部屋。レンブラントの師であり、北方のヴァザーリを目指すカレル・ファン・マンデルの画家伝(1604年)によって、「将来有望で現在イタリアに滞在中」と書かれたピーテル・ラストマン(1583-1633)と近辺の画家達を、可哀想なことではあるが前レンブラント派と呼ばせてもらおう。

ラストマンはレンブラント自身だけでなく、彼の工房に関わる多くの弟子達にまで、大きな影響を及ぼした。ラストマンの描いた主題はその後レンブラントと弟子達によって選択されることになる。もしかしたら17世紀オランダ物語り絵画のおとっつぁんなのかもしれない。

ピーテル・ラストマン(1583-1633)

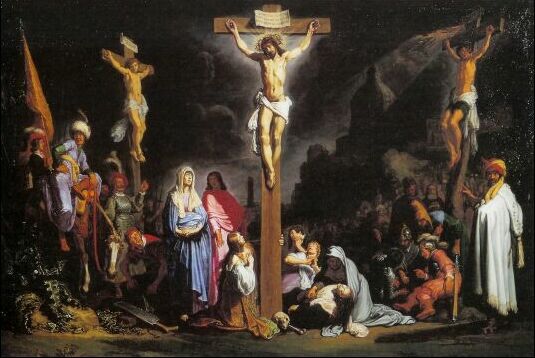

「キリストの磔刑」(1616)

・十字架左の福音書記者ヨハネの横に立つ聖母マリアから右の斜め方向に、マグダラのマリア、十字架の右に気を失う(おそらく)クロパのマリアと3大マリアが3人の磔刑と呼応している。(そんな無茶苦茶な解説は見たことがない)

2.レンブラントの版画

その部屋から続いて、下に降りる階段まで半ば通路気味に版画コーナーが続く。版画でも非常に多くの物語画を作成したレンブラントだが、特に多いのはやはり聖書関係である。物語主題の版画をこれだけ集中して作成している点は17世紀オランダでも抜きんでてはいるが、同時に絵画ではほとんど見られない風景版画が多数存在する点も絵画通にはたまらないものがある。(らしい)

「ラザロの蘇生」(1632頃)

・若き時代のライバル?ヤン・リーフェンスとの競演から生まれた。やや左全面に後ろ向きのキリストが立ち、蘇るラザロをはさんで反対側で驚く男に向けて、右奥斜め方向に構造ラインが向けらる。さらにキリスト背後側の暗部と向かって男側の輝きの対比が劇的な効果を高めている。油彩画にしたら迫力のある絵になったのではないだろうか。

「羊飼いへのお告げ」(1634)

・1630年代半ばはレンブラントのバロック時代なのだそうだ。劇的構成を持つ大作と取っ組み合っていたとか。

「暗い室内のヒエロニムス」(1642)

・祈る老人の側にライオンを見つけたらとりあえずヒエロニムスと言ってしまえば、2回に1回はうまくいく?

「病人達を癒すキリスト(100グルデン版画)」(1648頃)

・100グルデンもの高額で取引されていた版画として「100グルデン版画」のあだ名があるとか。マタイの福音書の幾つかの奇跡を同時にやってしまっている構成になっている。

「書斎のファウスト」(1652頃)

・空中に円が浮かび上がりそこにINRI(ユダヤ人の王、ナザレのイエス)が浮かび上がる。驚く学者らしき人物から、後の人々が勝手にファウスト博士と命名してしまった。

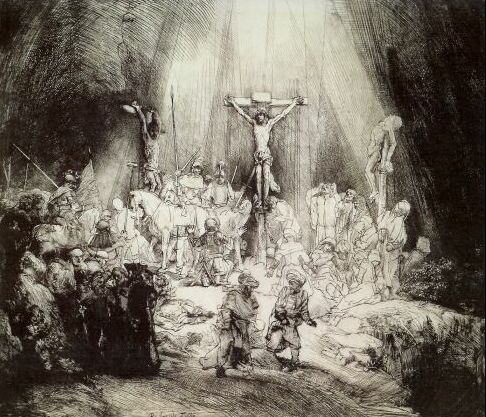

「三本の十字架」(1653)

・展示品は第3ステート(例えば完成させた銅版何枚か印刷したのち、再び手を加えて印刷した物を第2ステート、以下続く)で、この作品は途中尋常ならざる大改編を行っている為、ステートが違えば違った様相を呈する。

・磔刑周辺の光度の高い部分の人々は驚くほど簡素化されて描かれ、すこし離れてみるとそのために手前の2人の人物から磔刑の現場まで驚くほどの奥行きを感じ取ることが出来る。逆に、絵画の先生だったら叱りとばしそうな、細部を切り捨て結果として表現性を増すような遣り方は、最終的に感情に訴える要素が強いため、均質を美徳とする時代や採点主義的傾向の強い時代には、名声を蹴飛ばす者達が現れることになったのかもしれない。

「エッケ・ホモ(この人を見よ)」(1655)

・レンブラント版画最後の大作だそうで、やはりステートが異なると大改造がなされている。(手前の群衆が全部消されるなど)

3.レンブラントの絵画

大体を肖像画と物語画が占め、他に数点の風景画があるが、静物画はない(別のところにはあるようなことが書いてあった気がするが)レンブラントの絵画だが、肖像画でも物語的アプローチの見られるものが多数あるほど、物語性への欲求は強いものだそうだ。

初期作品の傑作とされる「悲嘆にくれる予言者エレミヤらしき人物」が出展されているため、それを見るためだけでも金を払う価値はある。一方レンブラント工房で作られかつては本人の作品だと思われていた3作品も展示してある。

「愚かな金持ちの譬え(たとえ)」(1627)

・カラヴァッジョの明暗表現に打ちのめされてオランダでいち早く追随者を自認してしまったのはユトレヒトにいた二人の画家、テルブリュッヘンとホントホルストであるとされるが、彼らの20年代の絵画に刺激されて書いたものかもしれないね。

「悲嘆にくれる予言者エレミヤ」(1630)

・右上から左下に向かって一人の老人が左手に首を預けながら俯き加減に悲しげな表情を光の方向に向ける。老人を照らす光はまるで老人の足下を光の水面が漂う様にすら見える。その斜めに走る光の左側に遠く暗闇の中、燃えさかる町並みが浮かぶ。今まさに崩れ落ちる町を悲しむのか、やがて起こる悲劇の幻視なのか、何時しかこの老人は予言者エレミヤであるとされるようになった。

「スザンナと長老たち」(1636)

・バテシバとスザンナはルネサンス以来、神話のビーナスに対して、聖書における女性裸体画礼賛の格好の餌食になったが、ここでは二人いるはずの長老が一人しか見あたらず、スザンナがまるで鑑賞者の方を覗き込んでいることから、もう一人の長老はあなたに違いない。あらあら。

「善きサマリア人のいる風景」(1638)

・絵画においては数少ない風景画しか残していないが、ただの風景だと思ったら大間違いである。ほら、小さく善きサマリア人の逸話が書かれているじゃないか。これは、物語風景画なのである。・・・こうして絵画のジャンル分けは日に日に細かくなっていくのであった。

・強いインパクトを持つ暗い大木とその向こうに広がる町に光が当たっているが、その光は暗雲の隙間から差し込む日の光には到底思えず、まるで自ら平地が光り輝いているよう。その光源に向かって大木の反対側の細道をサマリア人が病人をロバに乗せて歩いていく。非現実的な幻想風景のキャンバスに小さくはあるが鑑賞者に十分に物語性を認識させるだけの存在感を持っているように見える。ちなみにこのような幻想的風景はレンブラントが敬愛していたヘルクレス・ピーテルスゾーン・セーヘルス(1590ー1633/38)の風景画の影響、または共感が見られるそうだ。

「ヨセフを訴えるポテパルの妻」(1655)

その隣に「ヨセフを訴えるポテパルの妻」(1655)レンブラント工房版

・特にレンブラント作品の方は絵画の劣化が激しく完成時の印象がわかりにくい気がする。ただし、動的で場景に奥行きの見られるレンブラント作品に対して、工房版は教訓画のような幾分型にはまった感じがする。ちなみに当時の工房では弟子の完成させた作品ももちろん師の所有物であり、それを売却するのも師が管理した。そして工房作品の責任はまさしくレンブラント自身に帰属する。そんな関係で、本人作品か、工房作品かはっきりしない物が多々ある。

「モーセと十戒の石版」(1659)

・怒りに駆られたモーセが石版を高く上げて、黄金の子牛を木っ端みじんに打ち壊すという(何か違うぞ)出エジプト記のシナイ山でのクライマックスを描いたもの。

「聖ペテロの否認」(1660)

・晩年の作品は大胆で素早い筆さばきを特徴としていると言われても、絵筆を握ったことがないのに、納得してはいけないような気もするが、そう言われればそう見えるさ。ペテロに対して女中がイエスの一味だと言い放つと、そんなことは知らないと否認する場面を、女中の手に隠されたろうそくの光から照らし出すという構図。一説によると、三人に順番に一味だと言われそれを否定していくところを、三人同時に書き込んでみたという噂もある。ついでに奥に控えて振り向く人々を一番声を上げる鶏に変更したら、ただのパロディーになるから気を付けよう。

「修道士に扮するティトゥス」(1660)

・ティトゥスはレンブラントの息子だが、修道士に扮したティトゥスの肖像画を描いたのではなく、ティトゥスの扮した修道士を描いたのである。それは息子であると同時に、普遍的価値を持った修道士という抽象化された存在なのだ、分ったか。と誰かが大いに威張って説明していそうな気がする絵画。(どんな絵画だ。)

4.レンブラント派1(ライバルと最初の弟子)

工房では師の様式に近づく努力を惜しまない生徒達も、工房を離れ一人前になる頃には己の技法を身につけていくため、無理にレンブラント様式や選択主題の一貫性で説明することは困難である。それを知った上で、工房出身者達の絵画の持つレンブラント的な要素を見つけ出すことは、好きな人にとっては楽しいものらしい。

しかしその前に、共にラストマンの元で学びあったヤン・リーフェンス(1607-1674)も忘れないで欲しい。共にラストマンから物語画を学んだ彼の絵画にも、レンブラントとの共通点が発見できるかもしれない。さらにその後でレンブラント最初の弟子ヘリット・ダウ(1613-1675)の絵画を見ていこう。この一番弟子のダウは後にレイデンにおいて「一層精密に丹念に仕上げちゃう派」(レイデン精緻派)として知られることになる。

ヤン・リーフェンス(1607-1674)

「ラザロの蘇生」(1631)

・リーフェンスはどんなに深刻な場面でもある種の陽気さを忘れなかった、と言ったのはどこぞの管理人だが、ラザロの蘇生の構図も、暗闇に天空を見詰めるイエスのどことなく己惚れた調子も、深刻であるよりは、ちょっと微笑ましい。幼稚園児の中には絶対笑っちゃう人がいるはずだ。

ヘリット・ダウ(1613-1675)

「シャボン玉を吹く少年と静物」(35-36)

・シャボン玉、骸骨、楽器、砂時計、ひょうたんなどは当時「ヴァニタス」(この世のむなしさ)を表す寓意とされていた。空前絶後の繁栄を謳歌した17世紀オランダでは、財産や名声がもてはやされ、その反作用として現世における財産や名声の虚しさを表したヴァニタスを主題とした絵画や、「メメント・モリ(死を思え)」を主題とした絵画が数多く描かれた。(当時のヨーロッパ全般に宗教が今日よりずっと身近で切実な問題であったことと、自分の子供や近親者の死を見詰める機会がずっと多かったことが一番の要因ではあるが。)

5.レンブラント派2(1630年代)

1633年にキリスト受難の連作の制作を始め、翌年にはサスキア・アイレンブルフと結婚するなど、絵画も生活も順調なレンブラント30年代。その頃、工房で学んだ画家達を取り上げる。30年代半ばのレンブラントはバロック的なスケールの大きな劇的手法に手を染めていたそうだ。

ホーファールト・フリンク(1615-1660)

「マノアの供儀」(1640)

「ハガルとイシュマエルの追放」(1640-42頃)

「ヤコブを祝福するイサク」(1638)

・いずれの絵画も登場人物は3人で、しかもそれぞれに異なる感情と表情を表している。3人の対比は同時に服装の色彩などによっても高められている。ついでにマノアはサムソンのお父上である。

フェルディナント・ボル(1616-1680)

「アブラハムの犠牲」(1646)

・絵画の大きさの割にスケール感が乏しいという噂もあるが、類似色傾向が強く、光がドラマの中心にスポットを当てる形で使われ、光の広くあたっている部分はイサクと背後の大木の一部にかかる部分ではあるが、顔だけ陰に隠されたイサクに対して、顔だけが照らされているアブラハムに焦点が向けられる。そのアブラハムの見詰める先には肩半分がスポットライトを浴びた形の天使がいる。レンブラントのような劇的場面描写への指向性は持つものの、出来損ないのドラマ性に過ぎない、取って付けたような謎のナイフがピカイチ光る、と通りがかりの学生が言っていたのはあんまりにも非道い。ボルの他の絵画はもっと明確な輪郭と、明確な色彩を持って描かれている。その後年の絵画を見たさっきの学生は、「先生から離れて、お目出度くなっちゃった」と呟きながらどこかに行ってしまった。

ヘルブラント・ファン・デン・エークハウト(1621-74)

「アンナと盲目のトビト」(1652)

「ソロモンの偶像崇拝」(1654)

「メレアグロスとアタランテ」(1666)

「ウェルトゥムヌスとポモナ」(1669)

・物語絵画をこよなく愛する点において彼は師匠レンブラントの忠実な弟子だった。ウェルトゥムヌスとポモナとは何だろなと解説を見てみると、イタリアの男神と女神のペアで、庭園や果樹園の守護神だそうだ。豊穣、愛し合う夫婦を象徴し、17世紀オランダで非常に好まれた主題だったとある。ウェルトゥムヌスは女神ポモナに言い寄るがかまってもらえず、やけになっていろんな姿形に変身している内に、うっかり老婆の姿になってしまいポモナに笑われたのが恋の芽生えなどという、たわいもない神話が残されている。

6.レンブラント派3(1640年代)

40年代になると、オランダで出版された「絵画芸術礼賛」でレンブラントの「サムソンの婚礼」が模範に上げられるなど名声は確固たるものになったが、「夜警」を仕上げた42年に妻サスキアが天上人となってから悲惨の後半生が始まるのである。などと二昔前の解説本になら書かれていても可笑しくない。

カレル・ファブリティウス(1622-54)伝

「洗礼者ヨハネの斬首」

・カレル・ファブリティウスは、確実な作品は10点程度しかないもののデルフトに居住したこともあり、レンブラントの弟子よりヨハネス・フェルメール(1632~75)に先行する画家としての位置付けが有名らしい。

・切ったばかりの首を土産のように差し出すと「あらよくってよ」とサロメが、誇らしげな顔を見せる刹那を描いた作品で、おそらく、たぶん、あるいは、カレル・ファブリティウスの作品ではないかとされている。少し前にも日本に来たことがある絵画で、見るのは2度目だ。この絵画はいったん首切り役人の後ろから顔を覗かせているおっさんに目がいくと、手前の人物達よりもそのおっさんに目が行ってしまうようになるという、恐ろしい呪いが掛けられている?ついでに、カレルの弟、バーレント・ファブリティウスの作品も今回出展されているが、省略させてもらおう。

サミュエル・ファン・ホーホストラーテン(1627-78)

・画家としてよりも「絵画芸術の高等画派入門」(1678)を書いた絵画理論学者として知られているそうで、レンブラントを卒業した後は明快な輪郭と色彩を持ち、陳列的構成を持つ古典主義に傾倒して(なんだ、その古典主義の定義は?)、かつての師であるレンブラントのむしろロマン派に通じるような絵画を、文章に書いて非難してしまうことになる。

7.レンブラント派4(1650年代)

50年代になるとレンブラントに凋落の影が忍び寄る。(いや、解説に書いてあるのだから、間違いない。50年代は凋落の時代である。責任者は誰だ。)妻サスキア亡き後、偽りの妻ヘールチェ・ディルクスと裁判で争って精神も金銭も疲れ果ててしまったとも、金銭感覚がしっかりしていなかったとも言われるが、しかし、真の傑作はこの時期に生まれたのだそうだ。そんな50年代にレンブラントに学んだ3人の画家で展覧会を締め括るつもりらしい。

ウィレム・ドロスト(1630-59)

「窓辺に立つ若い男」(1653-4頃)

・最近になってようやく評価され始めた画家で、イタリアに勉強に行っている間に29歳の生涯を閉じることがなければ、もっとも名の知れた画家の一人になっていたのかもしれない。このたわいもない絵画も、左側に光の差し込む窓にもたれかかり何かを読んでいる赤い帽子を被った男と、中央に差し込む光に照らされて鮮やかに浮かび上がる机に掛けられた赤い敷物、その机の前に窓際の方を向いて少し前まで窓際の男が座っていた事を十分アピールしている椅子があり、さらにその左側、本来なら暗く描かれるかもしれない奥の部屋は、物陰に隠れた室内照明で光のスポットが作られ、全面左側から中央に掛けての男と椅子に対して、十分にバランスがとれている。

ニコラス・マース(1634-93)

「アブラハムの犠牲」(1655-58頃)」

・余りにも羞恥心のない開けっぴろげの構成と、驚くほどに悲壮感の全くないただ部屋で寝っ転がるかのようなイサク、さらに謎のこびとさんにしか見えないアブラハムを、アメリカの漫画にでも出てきそうな羽の生えた男(天使ではなく)が見下ろすという、きわめてアニメチックなこの絵画は、今日だけでなく、大衆の笑みをかっさらったであろうか。さらに笑いを納めてフロアーを移動すると、「風景の中の子供たち」という同じ作者の絵画が飛び込んでくるため、息つく間もなく、同じ4つの顔がヘンテコな構図の中に漂うのを見て肝を潰すことになる。

アールト・ド・ヘルデル(1645-1727)

・レンブラント最後の弟子で、同時に忠実に(というか共感的に)師の教えを忠実に守った例外的存在と書いてある。

「神殿奉納」(1700頃)

・ヘルデルの代表作の一つだそうで、聖母マリアと旦那ヨセフが生まれたばかりのイエスを神殿に捧げると、神殿祭司シメオンが選ばれた子供の到来に感じ入って神に感謝を捧げるという刹那を描いたもの。マリアやイエスに対して圧倒的に細かく綿密に描かれたシメオンに自然と視点が行くことでしょう。

最後に

では何故物語画家を目指したのであろうか。

当時オランダでは専門分野を区切って生計を立てる(立てざるを得ない)画家達がひしめき合っていた。物語画をそうした専門区分の一つとするなら、物語絵画のジャンルに一定量の需要があったことがレンブラント達が物語画を目指せた理由にはなる。

プロテスタント国家のオランダは絵画などで聖書の内容を説明することは無くなり、教会から直接聖書画の依頼が来ることはなくなった。しかし、一方で裕福市民層の私的な礼拝場などでは聖書物語画の需要は高かったし、聖書の挿絵には説明の版画が加えられたが、そのような小サイズの版画や絵画は独立した絵画として市場に出回っていた。公共の建築物からは、古代ローマの偉人達や、神話を題材にした絵画が求められた。さらに、当時のヨーロッパ絵画伝統が聖書や神話を主題とした絵画の制作を最高ランクのもの、画家としての最高の名誉と考えられていたこと、それは肖像画家が隆盛を極め、風景画や風俗画を専門的に扱う画家達の数多く現れたオランダでも、共通理念として存在していた事が上げられる。

ただし、それよりもドラマの一場面のクライマックスを捉え、その瞬間を動的に映し出すことに画家としての喜びを感じるレンブラントの資質が、物語絵画を作成する直接原因なのだろう。ところでレンブラントは物語絵画を画家達の専念すべき数多くの専門分野の一つとして捉え、そのジャンルの中で活躍することが画家の本分だと考えていたのだろうか。おそらくそのようなことは無いだろう。ひょっとしたら彼はこんな事を考えていたのかもしれない。

「画家には2種類ある、1つは限られたジャンルの絵画を専門に消費に答え賃金を得る職人としての画家、そしてもう一つは様々な絵画に挑戦し、それぞれの芸術性を極め、その中で最高ジャンルとしての物語絵画を目指すルネサンス的芸術家としての画家。」

……ほんまかいな。だんだん書いていて、何から何まで出鱈目に思えてきた。とりあえず、新しい情報を仕入れたら、また書き直せばいいから、今回の展覧会の感想として、こんな感じということで。はいさようなら。

おまけ カタログからの抜書

レンブラントとレンブラント派ー聖書、神話、物語

2003/9/13~12/14 国立西洋美術館

主催ー国立美術館、NHK、NHKプロモーション

展覧会の趣旨

・レンブラントの活躍した17世紀オランダは東インド会社の活動でも知られるように、世界的貿易の中心地としての繁栄を謳歌していた。教会、王侯貴族に替わって、新興商人達がパトロンとなり、さらには市場で取引される既製品として絵画が売買された。風景画、風俗画、静物画などが隆盛を誇る中、なぜレンブラントは、そして彼の工房はなぜ物語絵画を目指したのか。

・レンブラントの帰属問題は研究者によってあまりにも異なり異論だらけで収拾がつかない有様である。個人の作品か工房の作品かを分かりにくくしているのが様式の問題であるなら、もう一つ、描かれた内容の本当の主題がなんなのかということも彼をヴェールに包んでいる。17世紀オランダは現代にも通じる大衆社会であり、絵画の相当数は注文品オーダーメイドではなく既製品レディーメードだった。当然購入者には明確に理解なければならないレンブラントの絵画の主題が、何故今日不明瞭になってしまったのか。その解読の一つの鍵がこの時代の物語画の概念にあるように思われる。それこそこの展覧会で明らかにしようとしたものなのだ。

・かつてあった写実主義と日常性という捉え方が急速に替わりつつあるとはいえ、この時代の物語画の位置づけははっきり定義できていない。例えばヨセフを訴えるポテパルの妻におけるレンブラントと工房の作品の対比は、キリストの予型として苦悩するヨセフこそが主要なテーマではなく、ポテパルの妻とその横たわるベットこそが主題になっているようである。そしてヨセフのモデルが息子のティトゥスであったことと、制作時にディルクスとの婚約不履行問題に巻き込まれていたことは、制作者の実生活が絵画に混入したのではないかという憶測を生むことになる。こうした問題、あるいは疑問はレンブラントにおいて常につきまとう問題である。

・ほぼ同時代のルーベンスと比較されることが多いが、ルーベンスが賞賛も批判もイタリア文化とフランドル文化の総合者であるという立場で評価されるのに対して、レンブラントの評価はその立場自体が変化した。レンブラントが没後間もなく自らの弟子達にさえ批判されてきたのは、一つには古典主義の台頭という説明をされる。

・在世中にさえレンブラントの高い名声は17世紀後半になると急速にかげりを見せた。社会全般にフランス文化が優勢となり、フランスからもたらされた古典主義的趣味が浸透したのに対し、一種の表現主義的な激しい画風に固執したのがレンブラントだった。それはある意味反古典主義の立場であった。

――古典主義の台頭によって18世紀にはイタリア的理想風景画が高く評価され、クロード・ロランはヨーロッパ中で模範とされた。その一方ヤン・ホイエンやライスダールは18世紀半ばをすぎてようやく評価され出す。

・19世紀にはいるとオランダ絵画は反古典主義的立場から洗礼を受けることになった。自然主義的・市民主義的立場からオランダ絵画の再評価が行われ、これ以後写実主義的オランダ絵画が急速に優勢になっていく。ウジェーヌ・フロマンタンの「昔日の巨匠達」ではレンブラントの肖像画に高い評価が与えられる一方で、夜警が愚かな駄作とされてしまった。

・レンブラントにおいて写実的なものと物語性を持たせる、構想的なものが分かちがたく両面的に見いだされるのは、ある物語の中のある人物、現実の中の特定の人物と認識できなくても、その絵画からより普遍的な概念としてある特定の状況の中の人物の姿を獲得しようとしたからかもしれない。

レンブラントの世界における宗教画(フォルカー・マヌート)

・オランダ17世紀絵画を一言で言うなら、その質と量だけでなく作品ジャンルの驚くべき多様性にある。写実と日常を賛美するあまり物語画自体を時代錯誤なものとする立場に変化が訪れたのはようやく20年ほどのことである。聖書や物語画がレンブラント一味だけでないことも分かってきたが、それにしても彼の絵画は群を抜いている。

・1560年頃フランス語圏から伝わったカルヴァニズムはオランダプロテスタンティズムの主要を占め、国家公認の地位を一度も得なかったにも関わらず社会と市民の権力の中核だった。80年続いたスペインからの独立戦争が1566年の宗教図像破壊と共に始まったことは驚くべきことではない。レンブラントとその同時代人にとってカトリシズム対プロテスタンティズムこそが、宗教生活の最も重要な対立関係だった。しかし、レンブラントの師ピーテル・ラストマンの父であるピーテル・セーヘルスゾーンが宗教対立のために職を解雇され追放されたとはいえ、オランダにおける宗教選択はヨーロッパの中でももっとも厳格でない自由な多宗派社会(マルチ・デノミナショナル)だった。もはや祭壇画の需要はなくなり、代わりにオランダ諸都市のエリート支配層達のあらゆる種類の陳列室用の比較的小さな絵画が宗教画の需要に応えた。

・17世紀はいかなる種類の絵画も需要が極めて高かった。1580から1720の間に制作された絵画の総数は控えめに見積もっても500万点にものぼる。個人の家のために注文された聖書主題の絵画は、ほとんど全集派の信徒のもので見られた。芸術家は注文された絵画だけを描いたのではなく、ますます自由市場に向けて制作するようになったが、そこにはさらに外国から輸入された芸術作品も含まれていた。宗教主題の絵画が自由市場で売られただけでなく、競売にかけられ、遺産相続、交換、抽選の商品にさえなった。購入の決め手はもはや宗派ではなく買い手の経済状況、画家の評判や絵画の質であった。

・宗教改革は聖書への強い関心を呼び起こす結果となり聖書は16、17世紀の間に一気に、より広く一般大衆の手にはいるようになった。エラスムスやルターの自国語翻訳を見るまでもなく大量に制作された聖書の版画挿し絵からもそれはよく分かる。16世紀の間に聖書挿し絵の性質と機能は根本的に変化した。いまや、聖書の挿話はそれ自体がより独立して扱われ、物語の挿話内容と道徳的な含意とが強調された。西洋美術の歴史において17世紀オランダの画家達ほど旧約新訳聖書の視覚化に貢献した画派はない。この主導的な役割を果たした芸術家こそ、レンブラントとその一味だったのである。

ジョナサン・ビッケルの落書

・当時弟子が師の様式を学ぶことは当然のことで、また、修行を積んだ弟子達によって制作された絵画は、特別な取り決めのない限り師の所有物であり、師はそれを売却することが出来た。そして、工房作品の責任はまさしくレンブラント自身に帰属するのである。